<ご注意>

このサイトを参考に実験を行い、火災、感電等がおきましても筆者は一切責任を取ることはできません。必ず自己責任で実施してください。

1. 1石電力増幅回路

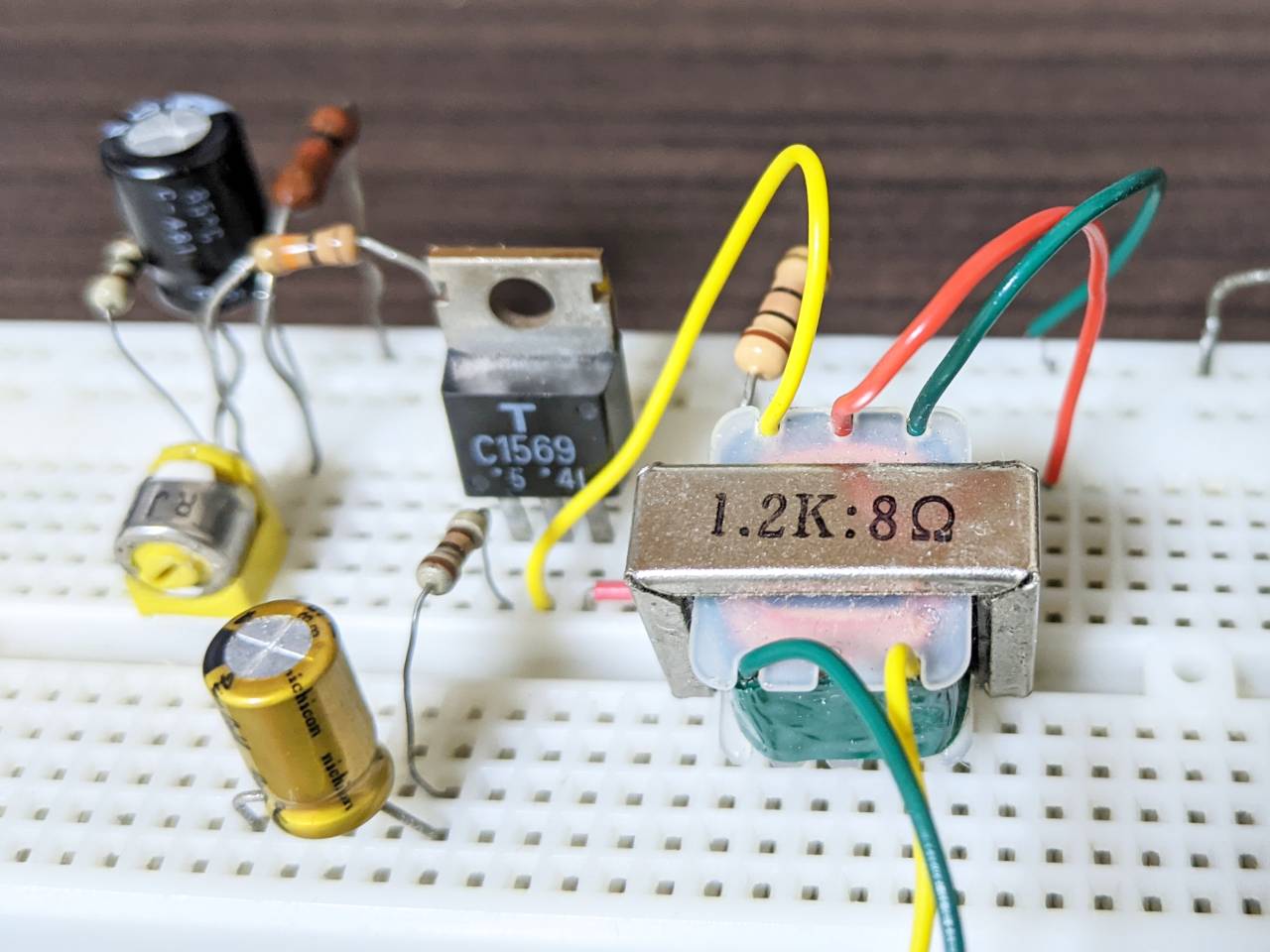

基本形となるバイポーラトランジスタ1石のみを使った電力増幅回路です。出力トランスを負荷に接続したエミッタ接地回路で、電圧ゲイン0dBのエミッタフォロワと異なり単品でもある程度のゲインを得られます。

入力はスマホやパソコンのヘッドホン端子で鳴らすことを想定しており、音量は入力機器側で調整します。

電源電圧やトランジスタを変えて楽しめるように可変バイアスとしました。

Vceo > 2Vcc、 Pc > Vc・Ic のトランジスタでしたらどんなトランジスタでも調整すれば動きます。

バイアス調整が非常にシビアではありますが、パワーMOS-FETでも動くには動きました。

今回の製作ではトランスにST-32を使ったため、一次側インピーダンスが1.2kΩと高く十分な音量が得られません。

そこで、高めの電源電圧を使用しています。

電源電圧12Vでは音量が足らずニュースを聴く程度にしか使えません。

センタータップを使って1次側巻き線を半分だけ使用した場合600Ωとなりますが、試してみたところ十分な逆起電力が得られず歪みました。

歪んだ感じも昭和のラジオっぽくて良い雰囲気なのですが(^^♪

またNFB関係を切り替えたり調整したりできるようにすることで、昭和に使われていた回路のバリエーションを1台で切り替て楽しめる構成としています。

C-B帰還回路

「昭和レトロなサウンド」といっても、当時使われていた回路方式は複数あり、もちろん音質も違ってきます。例えば交流的な帰還がかかる自己バイアス回路と、交流的な帰還がかからないエミッタバイパスコンデンサ付きの電流帰還バイアスでは音が違ってきます。

今回は、交流的な帰還をスイッチと可変抵抗器で変えて楽しめるようにしています。

C-B帰還は真空管のP-G帰還に相当する局部帰還の一種で、自作アンプではミラー効果を利用した位相補償回路によく用いられています。

等価回路で描けば反転増幅回路のNFBとなっており、トランスの一次側で特性を改善します。

安いトランジスタラジオのドライバ段に使われていたA級シングル回路では、hfeのばらつきや温度変化に少ない部品点数で対応ができる自己バイアス回路が多く見られました。

自己バイアス回路はコレクタからバイアス電源を取ってきます。コレクタ電流が増加するとトランスので電圧降下が増加してコレクタ電圧が下がり、結果バイアス電流が盛ることでコレクタ電流の増加を抑えるという一種のNFBです。

自己バイアス回路は直流的な安定効果を狙ったものですが、コレクタとエミッタが抵抗で接続されるという回路の構成上、交流信号も一緒にNFBがかかります。

一方今回のアンプでは電源電圧やトランス、トランジスタを任意に選べる構成とするため、直流は自己バイアスより熱暴走しづらい電流帰還バイアスとしています。

エミッタ抵抗を電解コンデンサでバイパスしており、交流的には電流帰還は掛からずNON-NFBです。

そこで自己バイアス回路のようなサウンドを再現するために、直流回路とは別にC-B間を交流的に接続できる回路を追加しました。

なお、回路の構成上入力端子へ接続する機器の出力インピーダンスによって帰還量が変わってきます。

入力にボリュームを設けたい場合や、接続機器によらず安定して使いたい場合、前段にバッファを追加する必要があります。

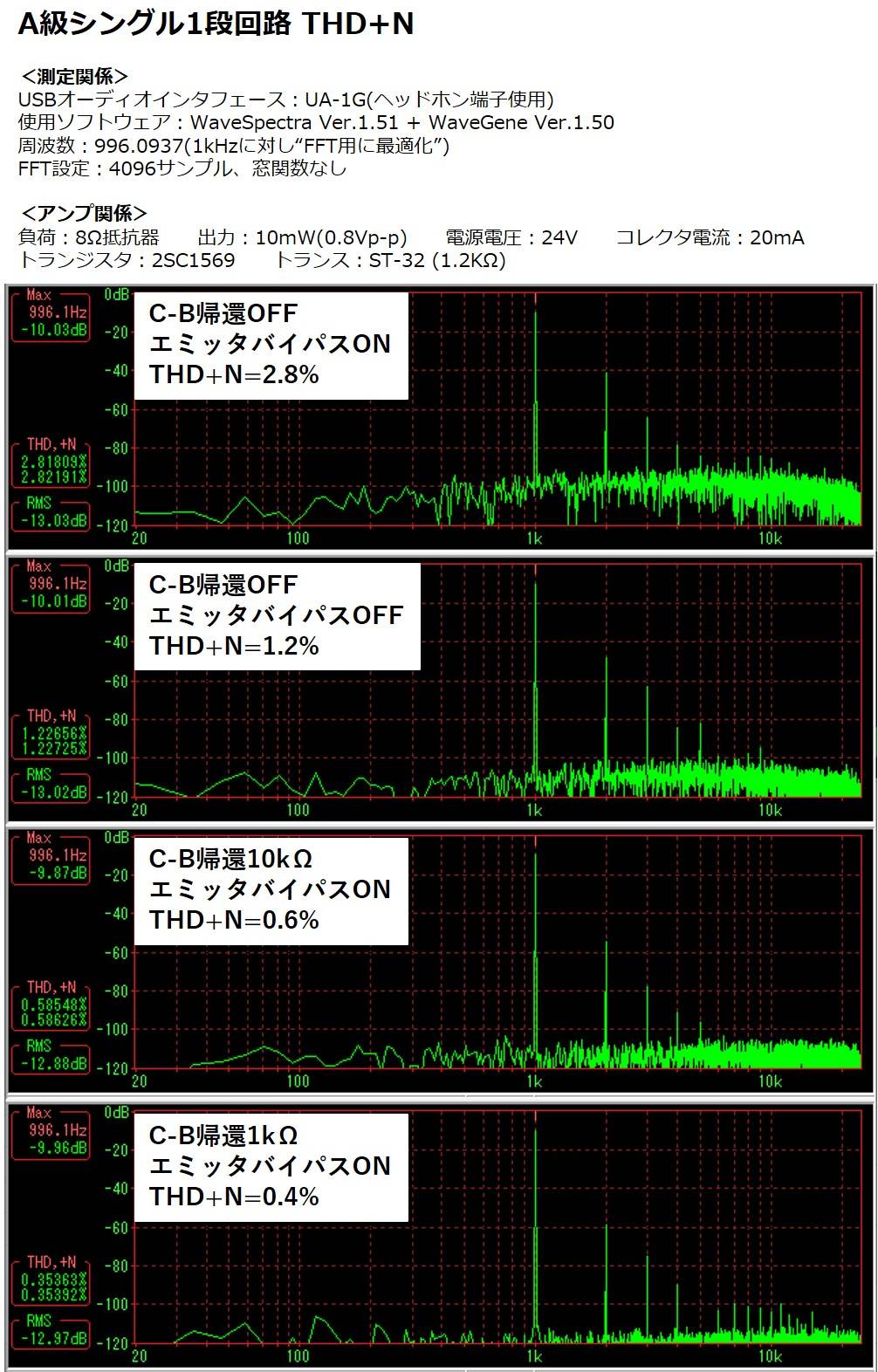

THD+N を測ってみる

C-B帰還を使うと、耳で聞いてわかるくらい歪が低減します。そこで、スペアナソフトを使ってTHD+Nを調べてみました。

パソコンを用いた簡易測定で、ループバック(測定系の入力と出力をケーブルで直結)でTHD+N=0.028%もあるため参考程度の簡易測定です。

それでも、元の特性がひどすぎるため、C-B帰還の効果を耳だけでなく数値でも十分確認することができました。

エミッタバイパスコンデンサをONにし交流的にNON-NFBの状態では、10mWでも2.8%と盛大に歪みます。

エミッタバイパスコンデンサをOFFにして交流も電流帰還するようにしても、エミッタ抵抗が10Ωと小さいため10mWでもTHD+Nは1%を超えてきます。出てくる音も、安いラジオを少しマシにしたような音です。

次にC-B帰還がある場合ですが、負帰還のパワーはさすがです。

歪率の値は1/4以下になり、 耳で聞いても明らかに「音が良くなった!」と感じることができます。

スペクトルグラフでは、偶数次高調波が見られる点が重要なポイントです。

究極の昭和サウンドである真空管アンプから真空管アンプらしい音が出てくるためには、偶数次高調波は欠かせない要素の一つです。

プッシュプルの一般的なトランジスタアンプは、音量を上げると上下対象にクリッピングするため奇数次高調波が主体となり性能が悪いと耳が痛くなります。

一方、上下非対称に歪むA級シングルならば、トランジスタでも偶数時高調波を出すことができます。

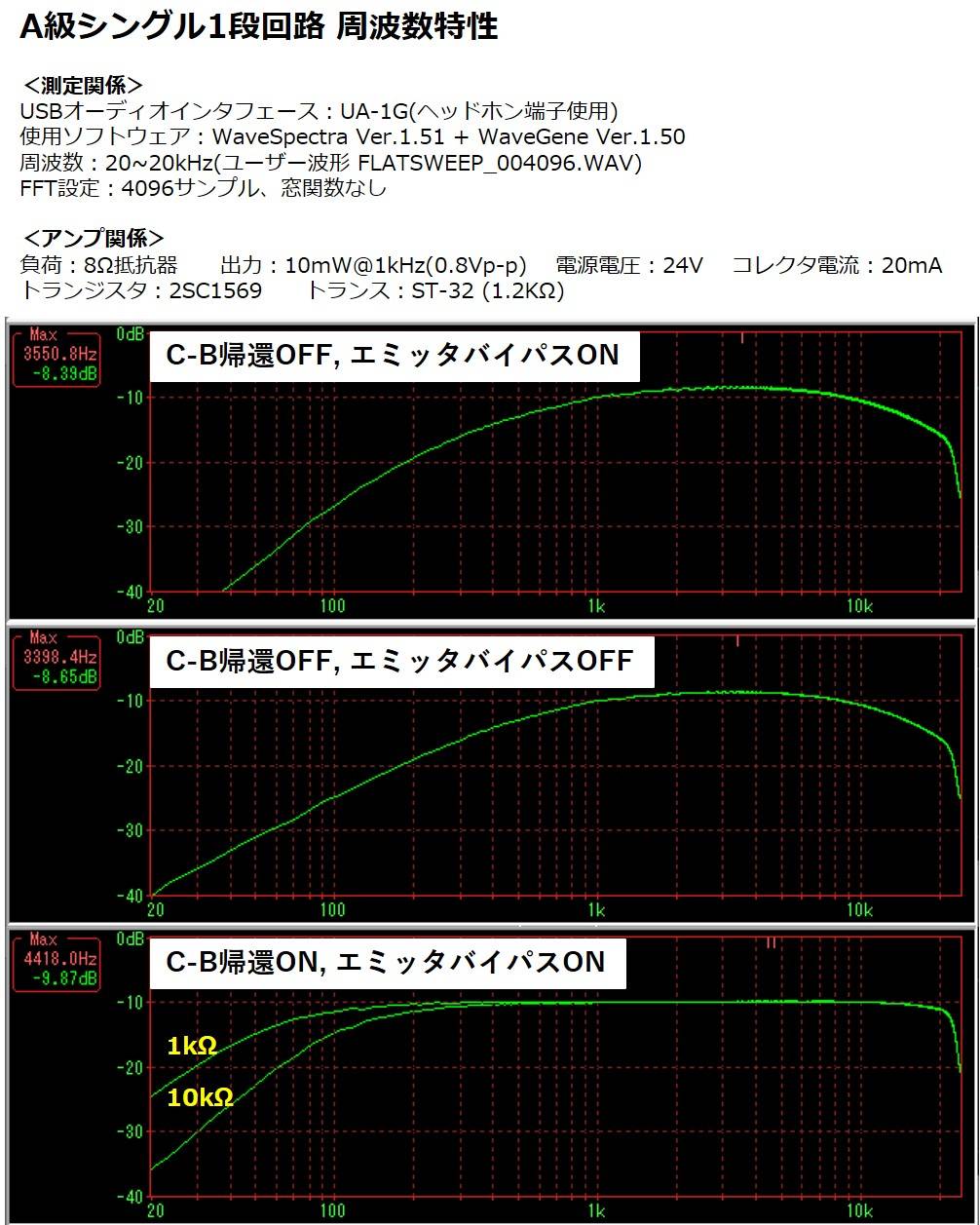

周波数特性を測ってみる

WaveSpectra + WaveGeneは、周波数特性も測定することができます。

無帰還は完全なかまぼこ型で、とてもではないですが音楽を聴く気にはなりません。(笑)

トランス負荷は、インダクタが負荷になっているのと同じです。

低域に行くほど抵抗値が小さくなっていくため、低域に行くほど利得が下がってしまいます。

さらにトランスに直流を流すことによる低域特性悪化の影響も入るため、NFBなしでの低域特性は話になりません。

高域も、発振止め用の0.01μFが効いてきており、10kHzより上の方はだらだらと落ちています。

エミッタバイパスコンデンサをOFFにして交流分も電流帰還しても、100Hzにおいて2dB程度の改善しか得られません。

実際に聴こえてくる音も「無帰還より若干ましかな」レベルの安いポケットラジオみたいな音です。

交流も帰還する電流帰還バイアスの利得Avは、コレクタ抵抗/エミッタ抵抗になります。

ここでコレクタ抵抗がインダクタであるトランスですから、

角周波数ωにおける コレクタ抵抗を

(jωLc+Rc)、

エミッタ抵抗をReとすれば、

Av=(jωLc+Rc)/Re

となり周波数特性を持ちます。

この式は、角周波数ωが小さい低域に行けば行くほど利得が下がることを意味しています。

つまり、交流も電流帰還させたところでトランスが負荷である以上、ローカット特性から逃れられないということが分かります。

C-B帰還をかけると、インダクタ負荷による周波数特性の悪化を補正することができます。

帰還抵抗1kΩでC-B帰還をかけた場合、1KHzに対する100Hzの減衰量は3dBほどに収まり、このくらいになってくると十分音楽を楽しむことができます。

無帰還と聞き比べると、明らかに低音が出てくるようになります。

ただし、実際には1kΩも帰還をかけるとゲインが不足し使い勝手が悪くなるだけでなく、スピーカーやパーツ選定、入力端子に接続する機器との相性次第で異常発振することもあります。

バイアス回路

次は直流関係です。バイアス回路は連続可変バイアス回路としていますが、交流成分への影響を少しでも小さくできる構成としました。

電流帰還バイアス回路のベースバイアス回路を単純にボリュームに置き換えただけですと、ボリュームに入力端子からの交流成分が流れます。

よってボリュームを回すと入力インピーダンスが変わってしまい、非常に使い勝手の悪いアンプとなります。

そこで、十分大きなコンデンサCbと抵抗Rbを追加し、入力端子側から見てボリュームの手間で交流成分をアースします。

すると、入力インピーダンスはボリューム位置に関係なくほぼRbとhie(トランジスタの入力インピーダンス)の合成抵抗となります。

ただし、ボリュームそのものの影響は取り除けても、コレクタ電流によりhieは変化するため入力インピーダンスの変化は避けられません。

Cbは大きいほど理想ですが、あまり多きすぎるとボリュームを動かしても充放電時間がかかって応答が遅れ、バイアスが調整しづらくなります。

上限設定抵抗・下限設定抵抗はボリュームの操作量に対するバイアス変化量を小さくして調整しやすくするだけでなく、ボリュームを保護する働きもします。

ボリュームを急激にMAXやMINまで動かした際に、ボリュームに流れる充放電電流を制限します。

次にエミッタ抵抗Reですが、10Ωと大きめの値を使い、発熱によりIcが増加した際に大きな直流電流帰還が掛かって安定するようにしています。

B級プッシュプルでは1Ω以下の抵抗値を使うことも多いエミッタ抵抗ですが、A級シングルは発熱が大きくパッケージの小さなトランジスタを使用する場合は放熱が追い付かず熱暴走する恐れがあります。

Reを大きくし過ぎると電圧降下が大きくなり最大音量が小さくなりますが、この回路で使う~50mA程度でしたら10Ωを挿入しても電圧降下は~0.5Vで済むため、それほど音量への悪影響はありません。

バイアス(動作点)設定について

バイアス(動作点)を設定するためには、オームの法則だけで計算できる抵抗負荷のエミッタ接地と異なり、トランスを負荷としたエミッタ接地の動作を理解しておく必要があります。昭和時代にはどんな電子回路の教科書にも載っていたような初歩的な内容ですが、令和時代の今となっては化石のような回路方式のため、なかなか解説が見つかりません。

電子工作系サイトでも、「高コスト・大型・低効率・高消費電力・低出力」なトランス付き回路は、コストや利便性の点でICアンプの足元にも及ばず、製作例はほとんど出てきません。

そこで、図を使った解説・オシロを使った実験・簡易的な動作点計算方法までを電子工作初心者の方向けに軽くまとめておきます。

タップ・クリックして

初心者向け情報を読み飛ばす

Sponsored Link

A級シングル電力増幅回路が現役だった時代であれば、まずは欲しい出力を決めてからトランスが決まり・・・となっていたものですが、現在では手に入るトランスの選択肢が非常に少ないです。そこでまずトランスが決まって、その他が決まっていく・・・という設定を想定して進めていきます。

バイアス設定1 作図

A級シングル電力増幅回路のバイアス(動作点)の設定は、データシートのVce-Ic特性グラフに交流負荷線と直流負荷線を書き込んで・・・とやるのが正攻法です.

トランスは決まっているとして、電源電圧を決めたら、トランジスタのデータシートから Vce - Ic 特性を探し、印刷したりパワポに貼り付けたりして書き込みができる準備をします。

次に、使う予定のトランスの直流抵抗を調べ、インピーダンス変換比をスピーカーのインピーダンスに掛けて一次側交流抵抗を求めたら作図開始です。

インピーダンス変換比ではなく、電圧比(=巻き数比)で書かれている電源トランスで代用する場合、

インピーダンス変換比 = 巻き数比の二乗

を利用して計算します。

ここでは簡単のためにエミッタ抵抗なしの回路で考えます。

つまりエミッタをダイレクトに接地した Vce = Vc の状態と考えます。

エミッタ抵抗を考慮すると、コレクタ電流Icによりエミッタ電圧が変わり、考え方がややこしくなるためです。

トランス負荷のA級シングル電力増幅回路では、コイルであるトランスの一次側が負荷抵抗となるため、交流と直流で分けて考えます。

まず直流について、理想コイルは直流抵抗は0Ωですが、実際は巻き線の抵抗として~数十Ωの直流抵抗Rdcを持ちます。

ST-32の場合は約60Ωです。

Ic = 0Aの時はトランスでの電圧降下は起きず、Vcは電源電圧に等しくなります。

以上より直流負荷線は、Vbe = Vcc - Ic・Rdc となる直線を引けばよいと分かるります。

大型の電源トランスのようにRdcがRacに対し十分小さく、Icが小さい場合はRdcによる電圧降下は十分小さいですから、 Vbe = Vcc と近似してしまうこともあります。直流負荷線が縦一直線になり動作をイメージしやすくなります。

次に交流抵抗Racは、スピーカーのインピーダンスと巻き線比で変換された値となります。

ST-32では 1.2kΩ : 8Ω ですから、8Ωのスピーカーを接続すればRac = 1.2kΩ、4Ωのスピーカーを接続すればRac = 600Ωとなります。

以上で交流負荷線の傾きが決まりました。

次に交流負荷線を上下に動かして無信号時の動作点 Ic_q を決めます。

交流信号が0V(無信号時・ゼロクロス時)時は Ic = Ic_q となることから、交流負荷線と直流負荷線は動作点でクロスします。

つまり、交流信号は動作点を中心として振れます。

またインダクタであるトランスが負荷になるため、交流振幅はコイルの逆起電力により電源電圧より上まで振れます。

逆起電力は重要なポイントで、インダクタのことを理解していなかった中学生のころ、普通の抵抗負荷のエミッタ接地回路と同じ思い込んで

Vce = Vcc/2 となるようにバイアス調整し、トランスから煙が上がりました(^^;

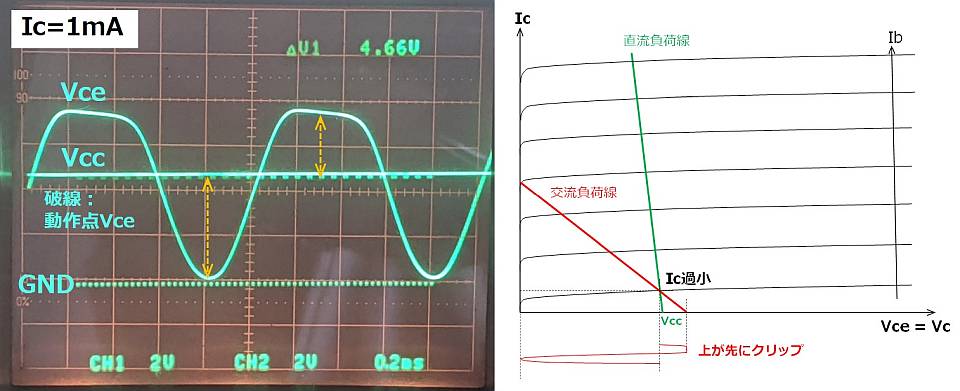

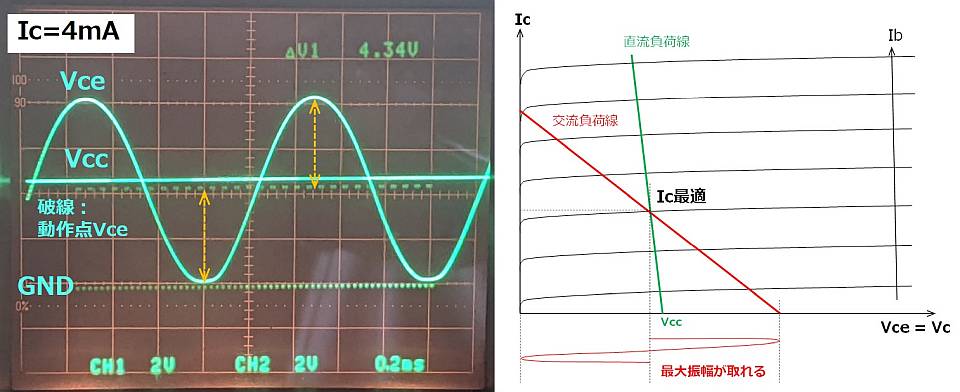

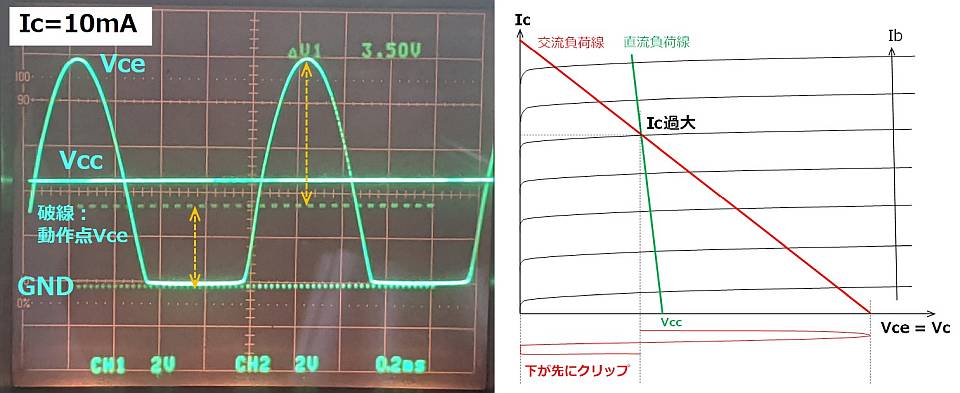

以上から図中に、過小・最適・過大の3つの動作点を取り、交流負荷線を描いてみました。

無歪最大出力が得られるIc(上側・下側がクリップする振幅が同じになる点)が最適動作点 Icq となります。

動作点でのコレクタ電圧(=無信号時コレクタ電圧)をVcqとすれば、Vce = Vcq ± Vcq と振れるようになります。

次に動作点におけるコレクタ損失(トランジスタの消費電力) Pdc を確認します。

単純に P = VI より Pdc = Vcq・Icq となります。

もしPcqが許容コレクタ損失Pcがオーバーしてしまう場合は、トランジスタを変える、大音量はあきらめて過小側へ移動させる、電源電圧を下げて再検討するといったことを行い、定格に収まるよう見直します。

また、定格内に収まっていても、ネジ穴付きのパワートランジスタを使うようなハイパワーアンプを作る場合、データシートの

「周囲温度 - 許容コレクタ損失」の図を確認し、放熱器の取り付けが必要ならば放熱器を取り付けます。

補足として、許容コレクタ損失に引っかからず、最大振幅が取れる位置に動作点がある場合、Icは交流負荷線から Icq を中心に振幅Icp 振れるとわかり、交流電力も計算することもできます。

Vce、Icそれぞれの振幅を√2で割って実効値に直して書ければ、最大出力Poを求めることができ、

Po = (Vcq / √2)・(Icq / √2) = Vcq・Icq / 2

先ほど消費電力 Pcq = Vcq・Icq と求まっていることから効率を計算すると

効率 = 100Po / Pcq = 50%

と分かります。

この効率50%という値を使うと作図せずにおおよその動作点を決めることができます。

バイアス設定2 オシロを用いた確認

オシロで実際の波形を見てみます。

事前計算や作図はせず、オシロでVc(コレクタ電圧)波形を見ながらバイアス調整をグリグリ回して、トランジスタの各定格範囲内で最大振幅が取れそうなところに調整して動作点を探してみます。

試した回路例を示します。

簡単にするため、電源電圧を下げ、放熱性の良いパワートランジスタを使い、エミッタ抵抗は省略しました。

Vceをオシロでもモニタし、Icを電流計等で測れるように配線します。 撮影のため、Vccもオシロで表示しています。

Icについては、ReがあればReの電圧降下で簡単に測れるのですが、ここではReがないため電流計を挿入しました。

電流計の内部抵抗を嫌う場合、無信号状態にして

Ic = (Vcc-Vc)/トランスの直流抵抗

でIc求めることもできますが、簡単さ優先で電流計を挿入しました。

入力にはスマホアプリや低周波発振器を用いて数100~1KHz程度の中音域の正弦波を入力します。

ここで周波数が低すぎるとトランスでひずみ、周波数が高すぎると共振や寄生容量といった影響を受けて見かけ上の振幅が大きくなるといったことが起こります。

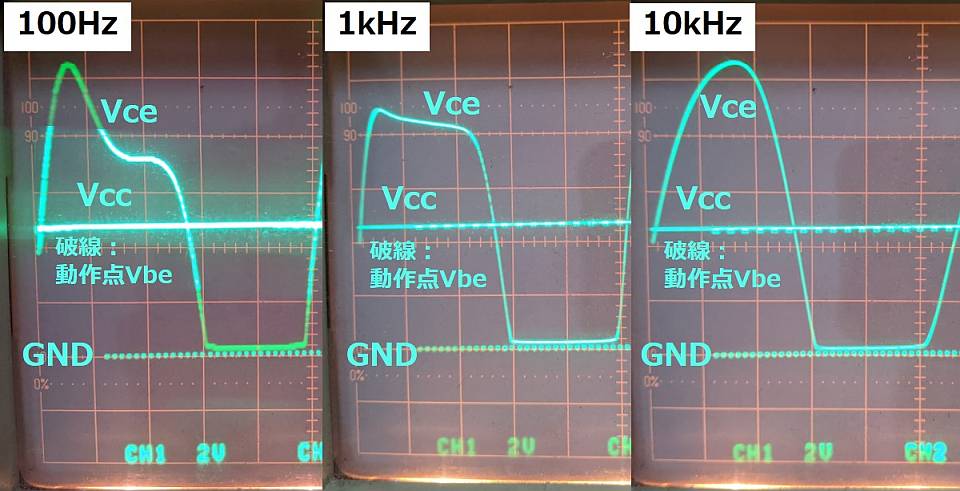

画像は、最適動作点付近のバイアス電流4mAにおいて実験した波形ですが、100Hz・10kHzの時はクリッピング波形が不自然に歪んでいるのが見てとれます。

入力信号の音量調整についても、クリッピングするギリギリの音量に調整して測定してを繰り返すため、音量を細かく調整できる必要があります。

アナログボリュームを搭載する実験用の低周波発振器であれば問題ありませんが、アプリを使用する場合はスマホのボリュームの分解能では足りません。

アプリ側で1dB以下単位で細かく音量設定できない場合、別途ボリュームを追加する必要があります。

波形のモニタにはカーソル付きのオシロを使うと便利です。

直流動作点(無信号時のVceの位置にカーソルを合わせておけば、振幅の中心が分かりやすいです。

クリッピングする振幅が上側・下側が同じになるように合わせこんでいきます。

実際の波形例を示します。

オシロで調整した結果、最適動作点は4mA付近と分かりました。

オシロで調整した結果、最適動作点は4mA付近と分かりました。

バイアス設定3 効率50%を用いた逆算

作図を用いた方法、オシロを用いた方法をご紹介しましたが、まず現実問題としてトランジスタのデータシートに載っているグラフはスケールが大きすぎて線が引けません。

パワートランジスタですとIcのフルスケールが数Aになっていることもあり、拡大コピーをしたところで分解能が不十分で数mA単位で読み取ることはほぼ不可能です。

かといってVce-Ic特性を測るのは面倒すぎます。

オシロを使えばブラックボックスとして扱っても動作点を探すことができますが、毎回毎回オシロを持ち出してくるのは面倒です。

やはり計算により動作点を逆算するのが一番現実的です。

昭和当時の設計方法と違い、トランスのバリエーションが限られる現代において再現する場合トランスが先に決まってしまいます。

そこで、以下のように「理論効率50%」を用いて動作点を(どんぶり勘定で)逆算する形をとります。

実際の回路では効率50%より悪く、また出力電力も計算値より低くなりますが、おおよその値を求めるに理論値50%とします。

たとえばトランスの伝送損失といったものが出力・効率の悪化要因として効いてきます。

それでは、先ほどオシロで確認した回路を例に計算してみます。

・ Vcc = 4.5V

・ Rac = 1200Ω

・ Rdc = 60Ω (ST-32の秋月商品ページより)

・ Re = 0Ω

Ic = 4.5 / 1260 = 3.6mA

オシロで波形を見ながら調べた値が約4mAでしたので、だいたい同じくらいの値になることが確認できました。

逆算で求めるため条件によっては非常に大きな値のIc_qが出てきますが、現実のトランスでは直流電流の流し過ぎに注意が必要です。

トランスに直流を流すとコアが磁気飽和することで低域特性が悪化していき、トランスに100mAも流せば大振幅時にコアが磁気飽和してまともな音になりません。

また、直流電流が大きいバイアは直流抵抗分による電圧降下、それに伴うトランスの発熱も無視できなくなってきます。

小さいトランスなら数百mAも流せば香ばしい匂いがしてきます(^^;

特に巻き数比が小さい電源トランスで出力トランスを代用仕様とした場合など、計算結果として数AものIc_qが出てくることがありますが、 私は電源電圧を落として50mA以下に収まるようにしています。

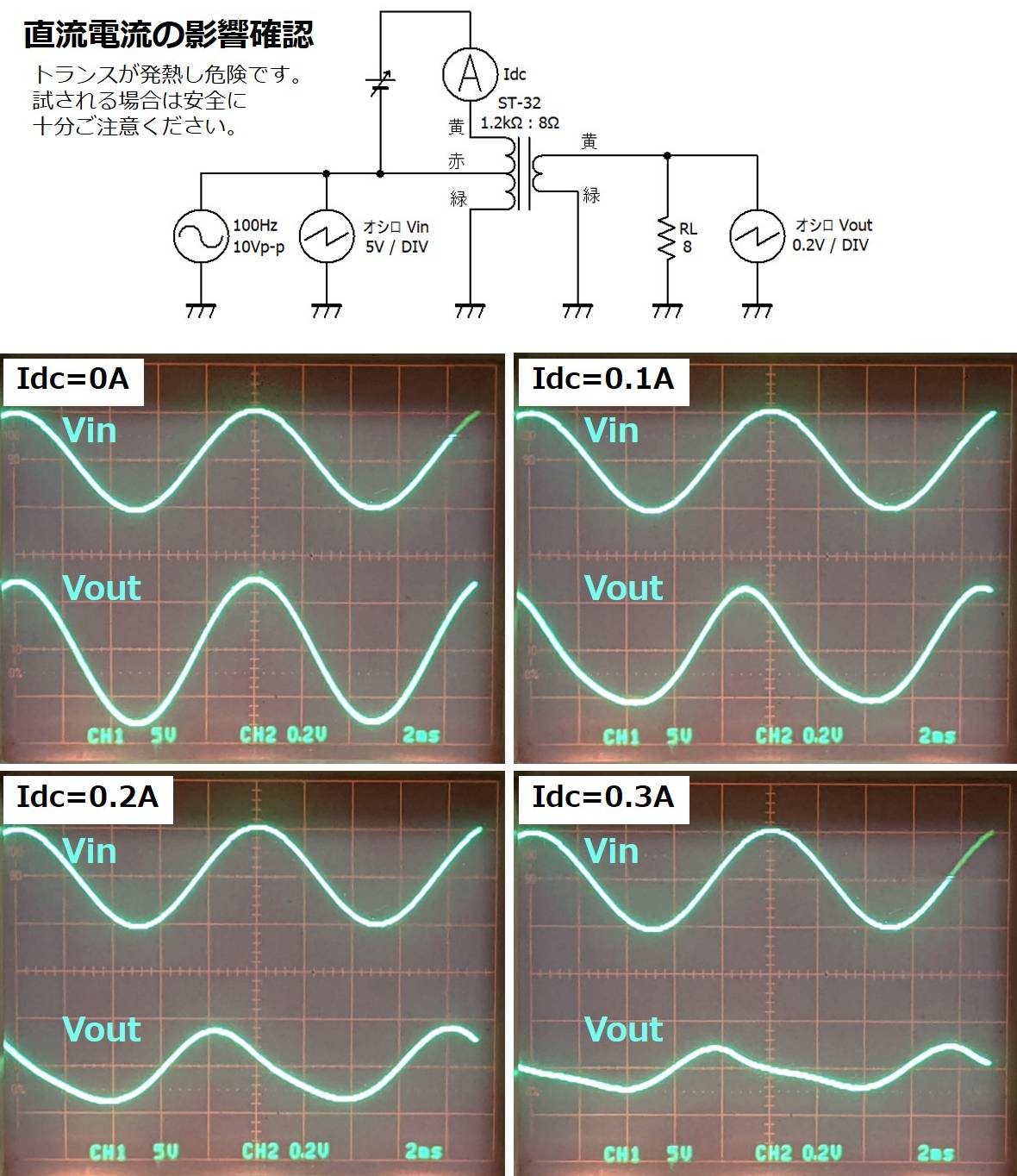

トランスに流す直流電流の影響

トランスに流す直流電流が低音に与える影響を確かめる簡単な実験をしてみました。

信号源は出力インピーダンスが十分に低い必要があるため、オーディオパワーアンプ(オーバーオール帰還・OTL式の自作SEPP)を使用しました。

周波数は100Hz、負荷は8Ωの抵抗器を接続しています。

0.1Aでは振幅は何とか維持していますが、歪で形は崩れています。

磁性体のB-Hカーブを思い浮かべながら波形を見ると、隅の非線形になるエリアにかかっているのかな?と思えてきます。

0.2A流した場合は、振幅は半分程度になっています。

0.3A流した場合は、歪み過ぎて原型をとどめていません。

入力インピーダンス低すぎ問題

1石構成のアンプは「入力インピーダンスが低すぎる」という問題も持っています。ある程度の出力を得ようとするとコレクタ電流は大きくなります

Vcc=24V時ですと、コレクタ電流Icは20mA程度流すことになります。

トランジスタのベースエミッタ間ダイオードが持つ抵抗reは、エミッタ電流Ie(≒Ic)に反比例します。

熱電圧を26mVとすると

re≒26mV/Ie=1.3Ω となります。

実験に使用したC1569のhfeは80程度しかなく、ベース広がり抵抗rb=50Ωとすると、トランジスタの入力インピーダンスrieは

rie = rb+(1+hfe)re

= 50+81*1.3

= 155Ω

となります。

ヘッドホン出力でドライブする場合は特に問題になりませんが、ライン出力では機器によってはドライブできません。

入力インピーダンスが低すぎて困る場合は、ダーリントン接続にすることで対処できます。

実験回路と測定結果を示します。

入力インピーダンスは1kΩの抵抗を通して入力端子に1kHzの正弦波を入力し、オシロで抵抗の電圧降下とベース電圧AC成分をそれぞれ測定して求めました。

まず1石の場合は、150Ωと計算値に近い非常に低い入力インピーダンスとなっています。

一方ダーリントン接続にした場合は8kΩ程度まで向上し、使い勝手は向上します。

ダーリントン接続にすることでベース電流も追加トランジスタの1/hfe倍で済むようになりますが、バイアス抵抗Rbは据え置く方が好ましいです。

Rbを大きくすれば入力インピーダンスをさらに高くすることはできますが、入力インピーダンスが高くなりすぎると実用上の弊害も出てきます。

100kΩに変更しても動作はしますが、入力ケーブルの接触が悪いとギターアンプのように「ガリガリ、ビー」というノイズが爆音で鳴り、使い勝手が悪くなります。

また、Rbが大きいとノイズの影響によりバイアス電流も不安定になりやすくなります。

ダーリントン接続の弊害としてVbeがトランジスタ2つ分の約1.2Vになり、高い電源電圧が必要という点があります。

しかし、入力インピーダンスが気になるほどのIcを流すというと電源電圧が高い場合がほとんどと思いますので、特に実用上問題なることはないと考えられます。

Sponsored Link

2. 実用的な2段構成

A級シングル電力増幅回路単品だけでは、ゲインが足らに、入力インピーダンスが低いといった理由で使い勝手が悪い場合があります。そこで、エミッタ接地による電圧増幅回路と組みあわせて2段構成とします。

この「電圧増幅+A級シングル」の2段構成は、真空管時代からラジオ、テレビ、電蓄(スピーカー一体型レコードプレーヤー)等々多用されていた構成です。

2段構成の回路にすることで裸利得が高くなり、ゲインをNFBにある程度回しても実用性を損なわずに済みます。

実際、電蓄やFM付きラジオなど「音楽を聴く」ための回路ではオーバーオールのNFBがかかった構成も多く見られました。

昭和の回路図集を見ていると、バリエーションはいろいろあるものの、エミッタ接地増幅段のエミッタに負帰還信号を戻す形の形が良く登場してきます。

昭和の回路図集を見ていると、バリエーションはいろいろあるものの、エミッタ接地増幅段のエミッタに負帰還信号を戻す形の形が良く登場してきます。入力信号に対してはエミッタ接地、負帰還信号に対してはベース接地として動作します。

Hi-Fiアンプでは昭和時代でも差動増幅を使うNFBがありましたが、テレビやラジオの低周波増幅回路ではローコストで済むエミッタに戻すタイプが良く使われていました。

NFBをかけると周波数特性が改善されて低音が出てきますので、電源電圧を高めにして出力に余裕を持たせておかないとすぐに歪んでしまいます。

一応12Vでも動作しますが、NFBの面白さを存分に楽しむには24V推奨です。

ST-32の容量(0.2W)を使い切り、8cmクラスの小型の卓上スピーカーでもとても窓を開けられないほどの音量で鳴ってくれます。

※12Vより低い電圧で使う場合は電圧増幅段のバイアス抵抗見直しが必要です。

オーバーオール帰還回路のスイッチを設け、出力トランス含めてNFBをかける回路と、出力トランスの1次側でNFBをかける回路を切り替えて楽しめる構成にしてみました。

センターOFF付きスイッチでNON-NFBモードも選べるようにしてあります。

オーバーオール帰還と局部帰還を併用すると位相が回転し発振しやすくなり、また十分なNFBの効果を得るためには裸利得は十分大きい必要(理想では無限大)があります。

そこで電力増幅段には十分容量が大きなエミッタバイパスコンデンサを設け、C-B間の交流的な帰還回路は設けません。

ブラウン管テレビでは、音声出力回路の電源として商用電源を整流しただけの100Vを超えるような高電圧を使用する例も見られました。

商用電源直整流の場合、イヤホン端子で感電しないよう出力トランスで回路側とスピーカー側を絶縁する必要もあり、トランスの一次側からNFBがかけられていました。

トランスの特性はフィードバックで保障されませんが、トランスの特性を生かした優しいサウンドを楽しむことができます。どちらかというとBGM再生向きです。

一方、カーラジオなどの低電圧で使用する機器では、トランスのスピーカー巻き線からフィードバックをかけてトランスの周波数特性もNFBで保障している回路が見られました。

テレビでも、16cm 2wayスピーカーを搭載するようなテレビ台一体型高級家具調テレビの場合、出力トランスの2次側にスピーカー巻き線とは独立したNFB巻き線を設け、イヤホン端子と高圧側を絶縁しつつトランスの周波数特性も補償する回路が使われていた製品もありました。

聴こえてくる音は低音が出るようになりますが、SEPPアンプのようなパワフルな低音ではなく、真空管アンプのような柔らかい低音です。

ただし、デメリットとしてNFBが重低音を出そうと頑張るため十分な電源電圧がないと音量を上げると低音が歪んでしまい、聴感上の最大音量は減少します。

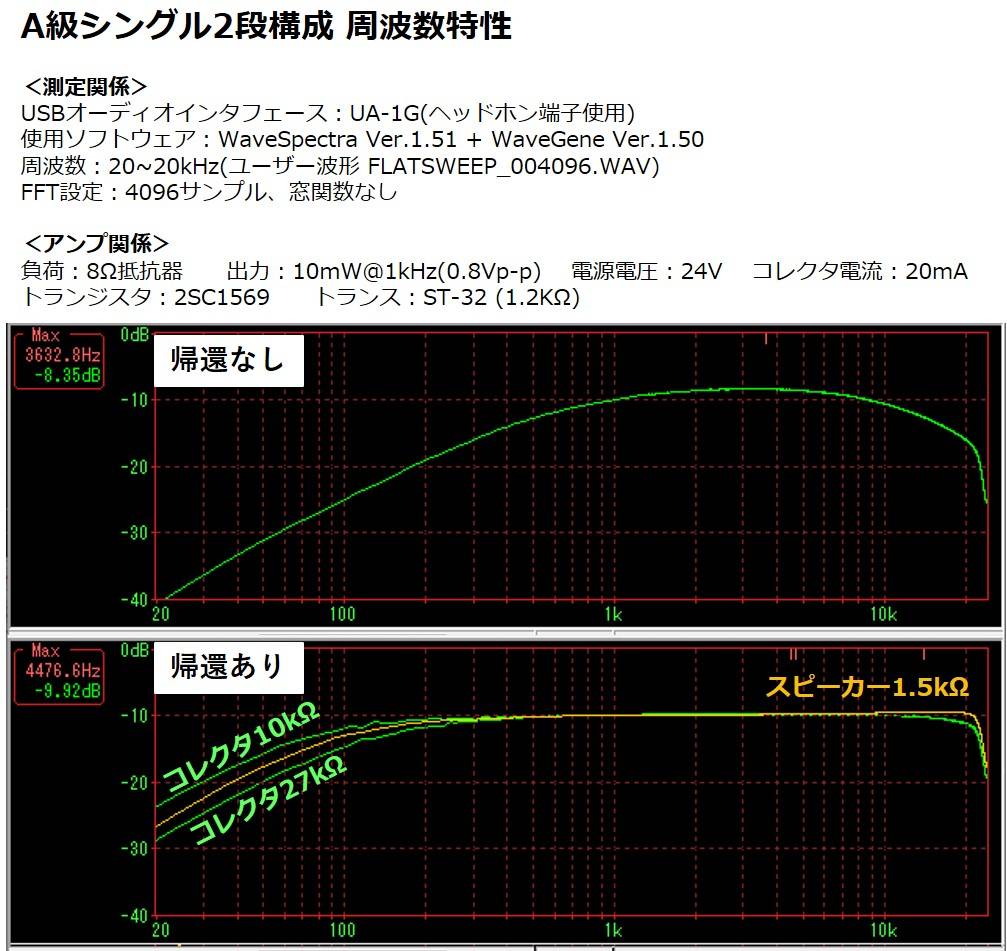

周波数特性

聴感だけではプラセボ効果が働きますので、周波数特性グラフでビジュアル的に比較してみます。各条件にて1kHzの音量を10mWに合わせてから、スイープにより測定しました。

スピーカー帰還については回路図上の最大帰還量である1.5kΩで測定しました。

コレクタ帰還については、8Ωのダミー抵抗を付けた状態における1kHzでの利得がスピーカー帰還1.5kΩとだいたい同じになる27kΩ、および回路図上の最大帰還量である10kΩで測定しました。

コレクタ帰還とスピーカー帰還を比較すると、同じくらいのゲイン(27kΩと1.5kΩ)になる状態ではスピーカー帰還の方が周波数特性が良くなりました。

コレクタ帰還とスピーカー帰還を比較すると、同じくらいのゲイン(27kΩと1.5kΩ)になる状態ではスピーカー帰還の方が周波数特性が良くなりました。低域だけでなく、10kHz以上の高域もスピーカー帰還の方が良好な特性となっています。

トランスがNFBループの中に入ることで、トランスによる特性悪化をNFBで補正できているということが分かります。

それでも、もともとの裸利得が低く、さらに帰還なしの低域特性が極端に悪いため、スピーカー帰還であってもNFBで補正しきれず200Hzくらいから下がだらだらと落ちています。

ただし、もともと低音が出ない小型スピーカーで聴く場合は、100Hz以下が落ちているくらいの特性の方が好ましい場合もあります。

アンプの最大出力が小さいため、低域特性が伸びていると音量を上げるとすぐに低音が歪み始めます。

スピーカーが小さい場合「聴こえない低音が歪んで肝心の中高域の音量まで取れなくなる」という嬉しくない状況となります。

結果として、むしろ低音がカットされていた方が中音域の実用最大音量を大きくとることが可能です。

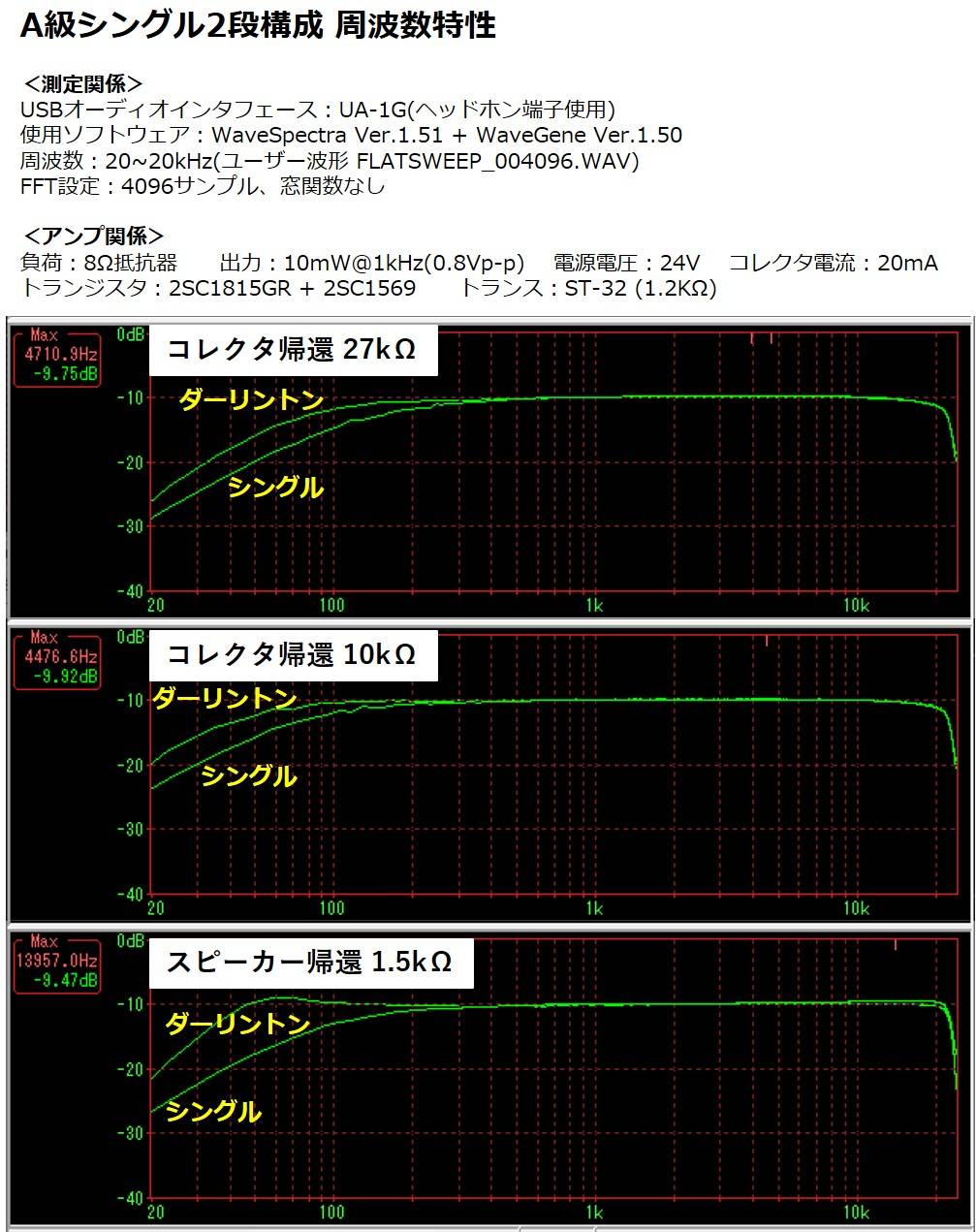

2段目のダーリントン化による低域改善

1石アンプの場合と同じく、2段構成回路でも電力増幅段をダーリントン化すると嬉しさがあります。裸利得が上がることで、NFBをかけた後の周波数特性を改善することができます。

もとの1段構成では電圧増幅段の出力インピーダンスが1.5kΩに対し、次段の電力増幅段の入力インピーダンスが150Ω程度のため、インピーダンスマッチングがとれておらずゲインをロスしています。

かといってエミッタ接地のコレクタ抵抗を数百Ωにするのは、発熱や安定性の点から現実的ではありません。妥協点として1.5kΩを選択していました。

そこで電力増幅段をダーリントン化にすることで入力インピーダンスを高めてロスを低減します。

さらにダーリントン化で2段目の利得が上がりますので、さらに嬉しいですね。

ダーリントン化して測定した周波数特性を、もとの1段回路と比較してみます。

8Ωダミー負荷を接続し、1KHzで10mWに合わせて比較しています。

コレクタ帰還、スピーカー帰還ともに低域の改善は見られましたが、スピーカー帰還はダーリントン化のによる改善が大きいです。

トランスの2側からNFBをかける回路はトランスに直流を流すことによる特性の悪化を補正できますが、アンプの裸利得が高いほど効果的にNFBが効いてきます。

低域が50Hzくらいまで伸びるようになり、実際に聴こえてくる音も「低音が出ているな」という印象です。

直接聴いたことはなく動画で聴いたことしかないことをお断りしたうえで例えれば、昭和のアンサンブル型ステレオ(一体型家具調ステレオ)に似ている印象です。

OTL-SEPPともD級アンプとも違う、トランス結合らしい頭痛にならないタイプの心地よい低音が響いてきます。

しかし、スピーカー帰還は低音が出るゆえに音量が上げられないという問題が無視できなくなってきます。

低音が改善しているということは、内部的には低音の出ない特性のアンプをバスブーストで補正しているのと同じです。

最大出力が小さすぎ、音量を上げるとすぐにベースが歪み、ほとんど音量が上げられません。

最大出力の小さいアンプにバスブーストをかけたようなひどい歪み方をします。

低音が心地よいから音量を上げたくなるのに、音量を上げるとすぐ歪むというジレンマでストレスがたまります。

少なくともパッシブ化ダイソー300円USBミニスピーカーを満足する音量で鳴らしきることはできませんでした。

真空管用の高耐圧・大容量の出力トランスを用意し、100V近い電圧をかけないと私は満足できないと思います。

手持ちの電源トランスで出せる最大電圧40Vで試してみましたが、トランジスタは触れないほど、ST-32も容量オーバーでホカホカしてきましたが音量は満足できません(笑)

低音を求めるならば素直にトランスに大きな直流電流を流さないB級プッシュプルにするのが現実的なようです。

昭和時代でも、レトロラジカセではトランス結合DEPP回路でロクハンを駆動し、お腹に響くほどの低音を出していました。

次回はB級プッシュプルを製作します。

Sponsored Link

3. 出力トランスの代用

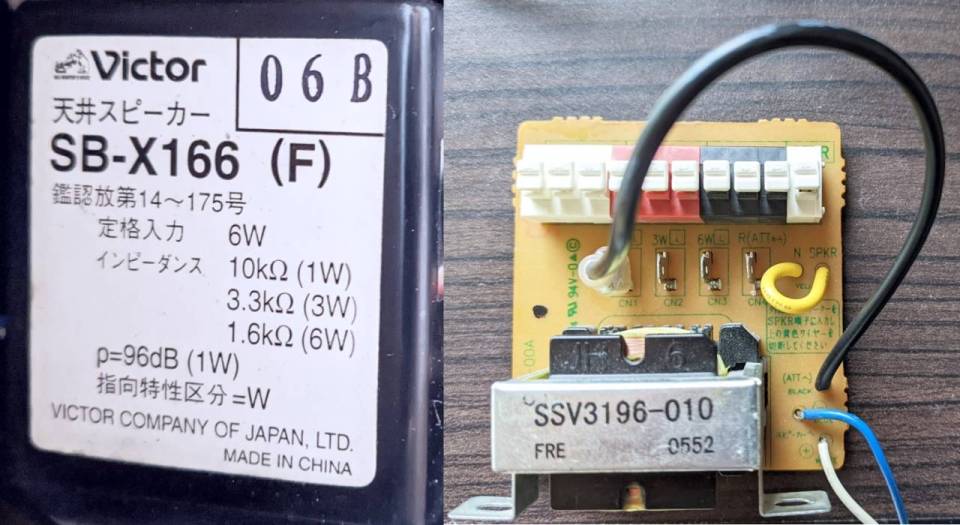

入手性の悪い出力トランスは、電源トランスやハイインピーダンススピーカー用のマッチングトランスで代用することができます。ハイインピーダンススピーカーの場合は交流インピーダンスは書いてあります。直流抵抗は測定する必要があります。

天井埋め込み用スピーカー Victor SB-X166 のトランスで聴いてみました。

直流抵抗は、6W端子で約140Ω、3W端子で約210Ω、1W端子で約380Ωでした。

もともと音声の伝送を想定して設計されたトランスというだけあり、低音から高音まで素直に鳴り、音質はオーディオ用出力トランスとあまり変わりませんでした。

ただし、1W端子では10kΩとかなりの高インピーダンスになっており、電源電圧40V程度(30Vのトランスをブリッジ整流)かけてあげないと満足する音量は得られませんでした。

24Vでも鳴らすことはできますが、すぐに打楽器が歪んでしまい実用になりません。

ハイインピーダンススピーカー用のマッチングトランスは、低電圧・大電流なトランジスタよりも、高電圧・低電流な真空管との組み合わせの方が相性が良いかもしれません。

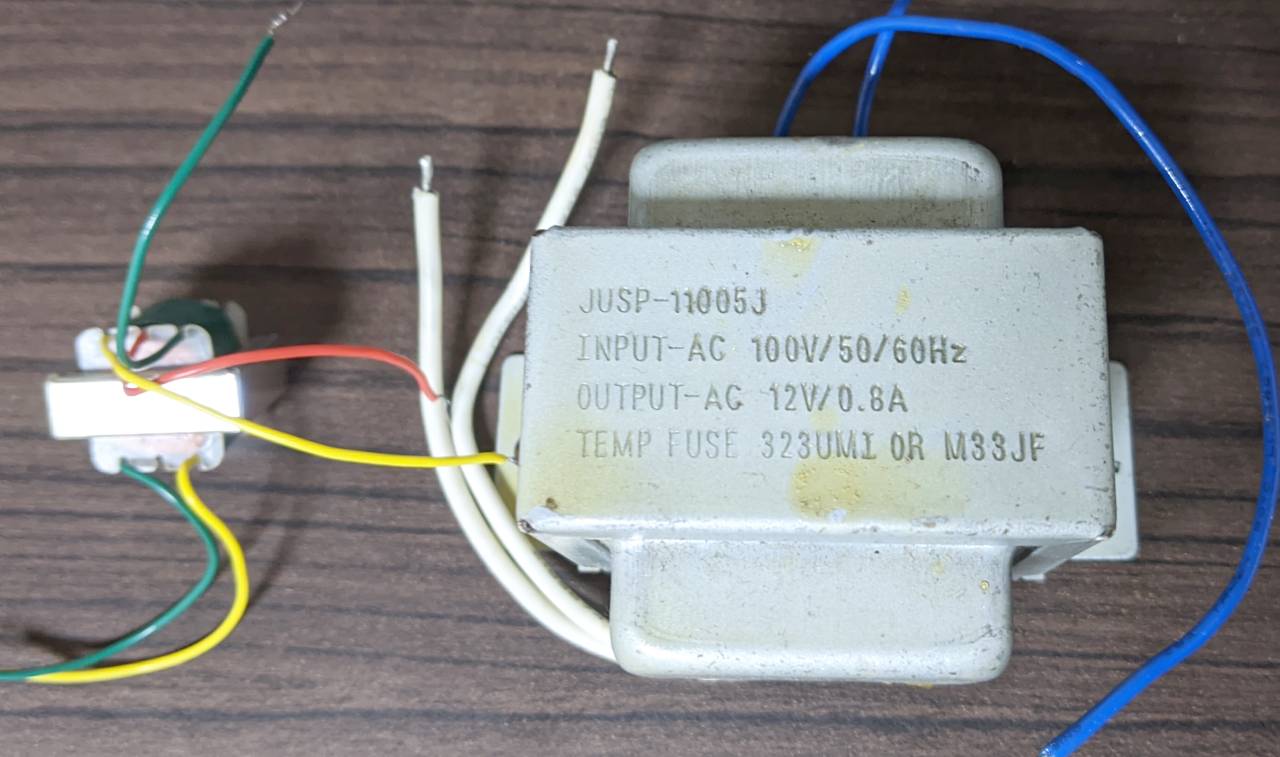

電源トランスの場合は、巻き数比の2乗をスピーカーのインピーダンスに掛けて交流インピーダンスを計算します。

電源トランスの場合、ある程度大型のトランスでないと一次側の直流抵抗が大きすぎて実用になりません。

写真は12V 0.8Aのものですが、ST-32と比べると存在感が圧倒的です。

電源トランスは50/60Hzで最適化されているだけあり、かなり低域寄りの音となります。

物によってはLPFがかかったようなハイ下がりな音になり、 オーバーオール帰還で補正しないと物足らなさを感じる音となりました。

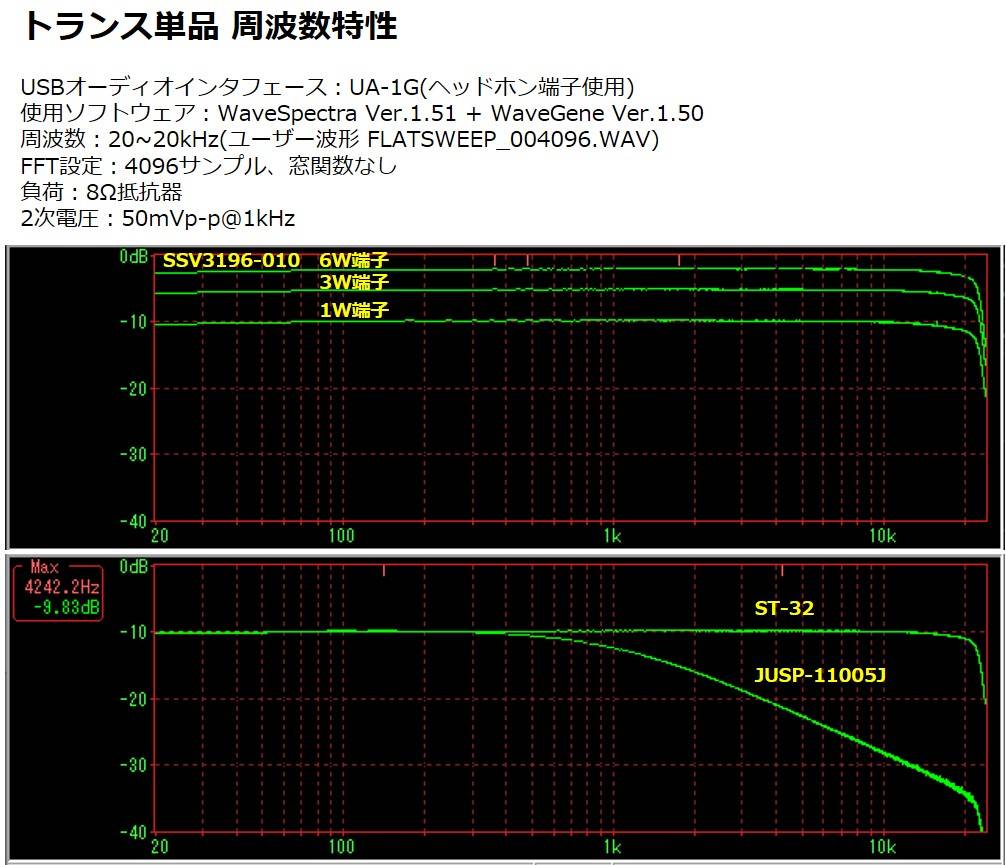

写真でご紹介した各トランスの周波数特性を測定してみました。

入インピーダンススピーカー用トランスはどの端子を使用してもほぼ同じ特性を示すようです。

オーディオ用トランスということだけあり、ほぼフラットな特性です。

電源トランスについては見事にきれいなハイパスフィルタ特性を示しています。

※20kHzでストンと落ちるのは測定器の特性の関係です

電源トランスでは商用電源中の高調波ノイズを拾ってこないために高域特性が落ちている方がありがたく、電源トランスとしては好ましい特性になっていると言えそうです。

ST-32も見た目の小ささの割には低域頑張っています。

直流電流を流さないBプッシュプルならば、ST-32でもNFBなしでそれなりに聴ける音が出そうです。

参考文献・サイト

- 1 周期スイープを用いた周波数特性の測定について

-

フリーソフトWaveSpectra WaveGene を用いて周波数特性を測定する、ソフト制作者様公式のマニュアルです。

https://efu.jp.net/soft/wg/fresp/meas_fresp.html - 2 WaveSpectraを用いた歪率の測定について

-

フリーソフトWaveSpectra WaveGene を用いて歪率を測定する、ソフト制作者様公式のマニュアルです。

https://efu.jp.net/soft/ws/dist/meas_dist.html

- 3 庄野和宏;合点!トランジスタ回路超入門

- CQ出版社,2012年

- 4 鈴木雅臣;定本トランジスタ回路の設計

- CQ出版社,1991年

- 5 直流負荷線と交流負荷線

-

http://junzo.sakura.ne.jp/fukasen/fukasen.htm