<ご注意>

このサイトを参考に分解を行い、火災、感電等がおきましても筆者は一切責任を取ることはできません。必ず自己責任で実施してください。

無線機器の改造は法律により禁止されています。

このスピーカーは基板に技適が付いていますが、回路の改造は違法となります。

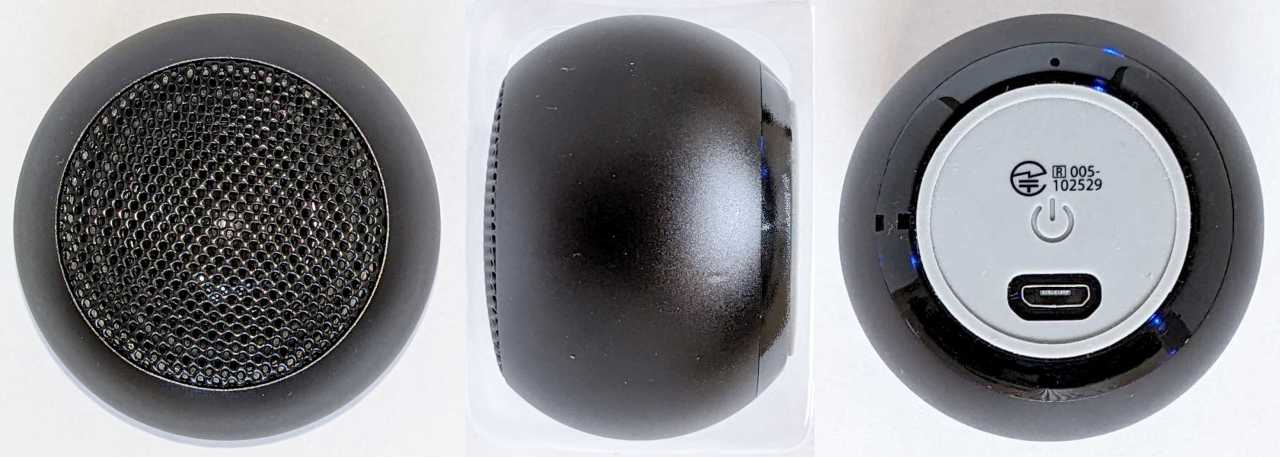

1.とにかくシンプル

スイッチ類は底面の電源スイッチのみ、とにかくシンプルです。

今までのダイソースピーカーは音量や再生ボタンが付いていましたが、本機は全ての操作をスマホ側で行います。

充電端子はmicro USBです。

端子のほか、マイクの孔とストラップを通すための孔が設けられています。

電源長押しで電源が入り、"Power ON" → "Pairing" → "Connected" としゃべります。

また底面3か所が青く光ります。

特徴的なのが、おそらくダイソーBluetoothスピーカー初の本体金属ボディであることです。

ネット部もパンチングネットの金属製です

持った際に重みがあり、コストがかかっているであろうことが想像できます。

2、コーデックはSBCのみ

LBS0003は高音質を謳っていますが、カーオーディオなどに用いられる高音質コーデックに対応しているのでしょうか。スマホの「開発者向けオプション」を使い、対応コーデックを調べてみます。

スマホは Google Pixel 6 , OSは Android 13 です。

残念ながら標準的なSBCコーデックのみで、HDオーディオと呼ばれる高音質コーデックは全てグレーアウトしています。

聴いてみるとこのスピーカーは高域が綺麗に出るユニットを積んでいるため、SBCしか対応していないのは残念です。

コーデックとは関係ないですがデバイス名がLBSとだけ表示されます。

SRシリーズでは品番まで表示されていましたが、分かりづらいと感じます

詳細も見てみます。

こちらも一番下の 44.1kHz/16bit しか選択できません。

スピーカーはモノラルですが、信号としてはステレオで転送しているようです。

ダイソースピーカが高音質コーデックに対応するのはまだまだ待つ必要がありそうです。

ただ、聴いてみるとかなり綺麗に高音が出ますから、値段を考えれば満足なサウンドでした。

3.分解!

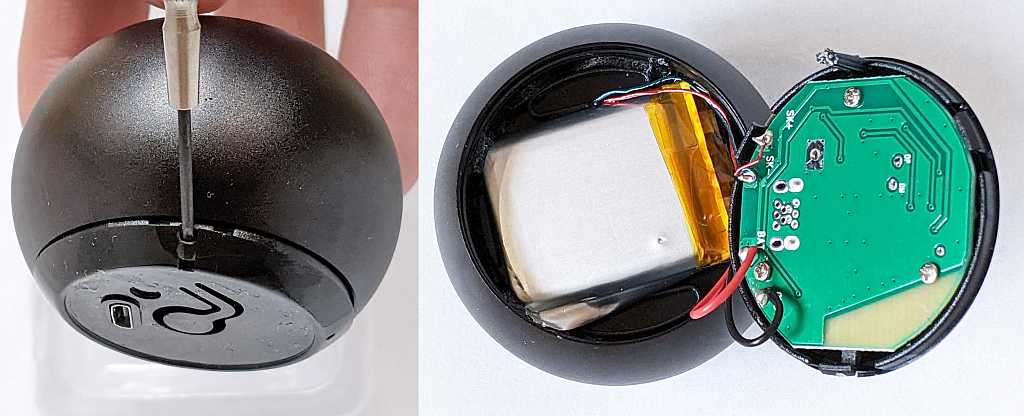

それでは本題の分解をしていきます。ゴムカバー

まずは底面のゴムカバーを剥がしてみます。

ゴムは剥がさなくても基板にアクセスできます。

両面テープで固定されているため、簡単に剥がすことができます

本体の大部分は金属製ですが、底面部分は電波を通す必要もあると思われ、プラスチック製となっています。

ゴムを剥がすとスイッチ部が現れますが、ゴムで基板状のスイッチを直接操作する構造ではなく、本体と一体に形成されたプラスチックのボタンを経由して押す形になっています。

ボタンが一体形成されているため、紛失する心配がなく、再組付けも楽です。

ケースを開ける

底面のプラスチック部を分離しケースを開けます。

金属製の本体とは、爪による勘合となっています。

ストラップをかける孔にマイナスドライバーを差し込み、プラスチックを持ち上げるようにすると浮いてきます。

あとは爪を外していき分離します。

勘合部ギリギリの位置に基板が固定されていますから、隙間にドライバーを刺して爪を外す際は、奥まで差し込み過ぎると基板を破損したり、位置によってはバッテリーを短絡したりするため危険です。

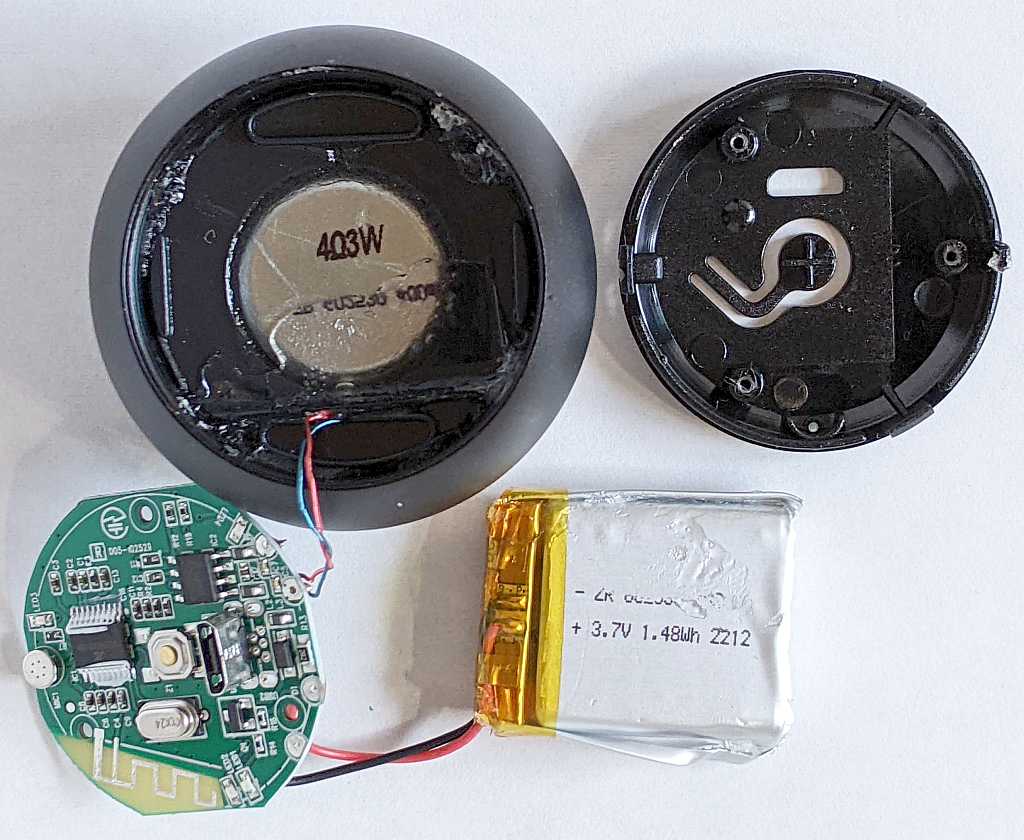

基板を固定している3本のネジを外すと、基板と底面プラスチックを分離できます。

バッテリーは接着されていますので、バッテリーを変形させないように気を付けながら取り外します。

ケースのサイズギリギリに収まっているため、マイナスドライバーで4隅の接着剤を切るようにして外しました。

この手のデバイスでよく見る薄型のリチウムイオンポリマーで、スペック通りの1.48Wh (400mAh) です。

基板

続いて基板を見てみます。

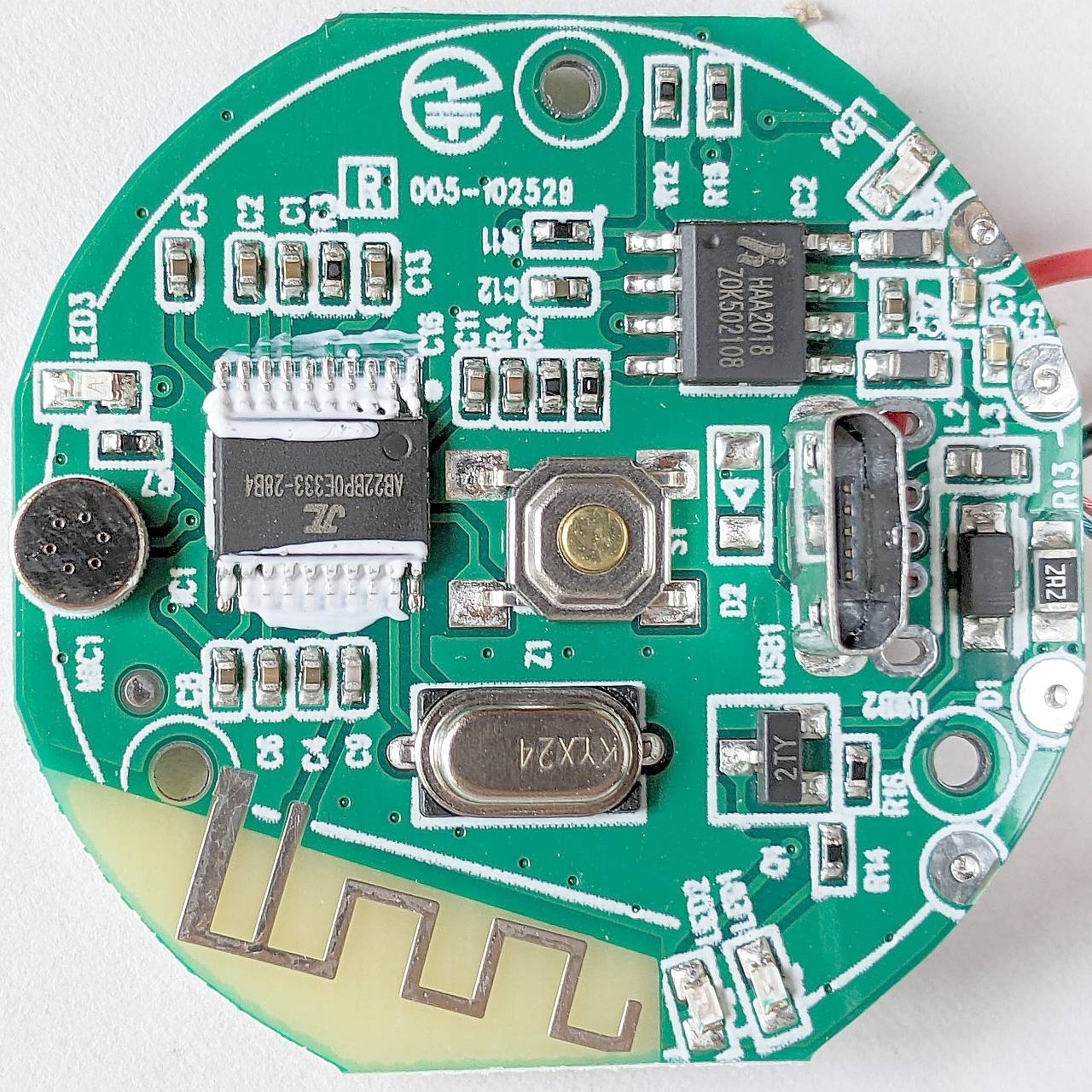

このスピーカー最大の特徴と思われますが、なんと基板に技適マークがついています!!!

つまり基板を改造しない限り分解再組立て後の使用OK、基板で使ってもOK、ということになります。

これは画期的です!

お気に入りのパッシブスピーカーをワイヤレス化できます。

ICは今までのDAISO Bluetoothスピーカー同様、Bluetooth・制御用のメインチップが一つ、オーディオアンプ用チップが一つ載っています。

メインチップ (IC1) はレトロタイプ等でも採用されていたものと同じ JL ブランドです。

検索しても詳細は見つけられませんでした。

はんだ付け部が樹脂で固められています。

基板で技適を取得するにあたり「用意に開けられない構造」を実現するためでしょうか。

オーディオアンプ (IC2) はピンコンパチの MIX2018 含めると DAISO のスピーカーで見たことのあるICです。

CanDoのUSBスピーカーでも採用されていました。

オーディオアンプはデータシートが見つかりました。

HAA2018 - 矽源特科技ChipSourceTek

http://www.chipsourcetek.com/Uploads/file/HAA2018.pdf

※セキュリティ警告が出るためハイパーリンクにしていません

Vdd = 3.7V, 1kHz, THD+N 1% で

1.4W @ 4Ω, 2.2W @ 2Ω

が得られるそうです。

D級 フルブリッジ / AB級 BTL が切替可能なアンプICで、本機ではMODEピン(3番ピン)はプルアップされておりD級フルブリッジで使用されています。

HAA2018の参考回路例はフィルタレスですが、スピーカー出力 5番ピン , 8番ピン を見ると L1, L2 へ接続されており、C7, C5 と合わせて出力LPF付きで使用されています。

EMC試験で苦労された物と想像します。

フィルタレスD級アンプはスピーカーブルを引き回すとノイズをまき散らす恐れがありますが、せっかく技適が付いていますから、これで安心してスピーカーケーブルを引き出せます(笑)

LEDは4つ搭載されており、LED1 が赤の充電ランプ、LED2~4から青の電源ランプです。

USB端子は USB1 に取り付けられていますが、すぐ隣に USB2 があり、別のタイプのUSB端子を搭載する製品と共通基板になっていると思われます。

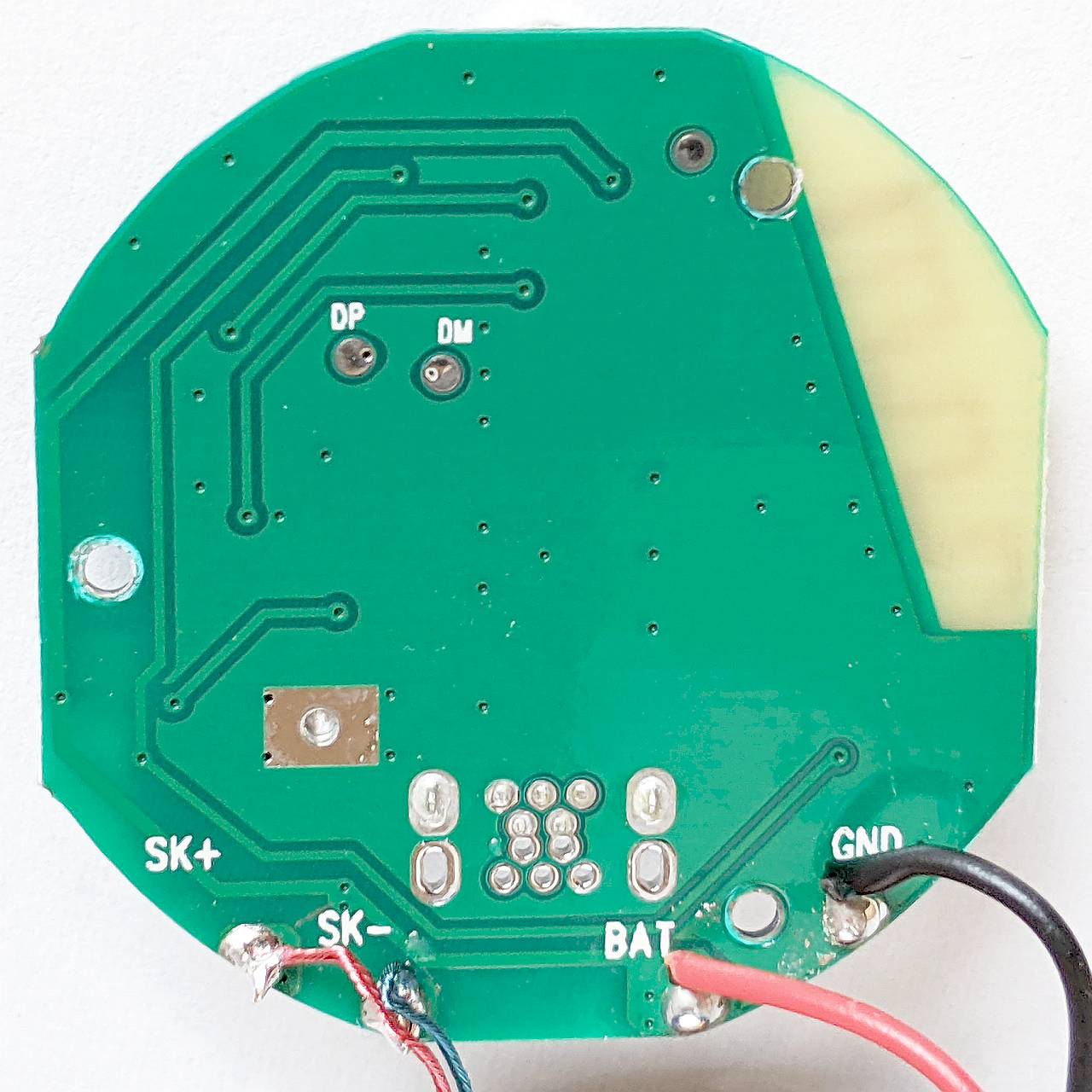

裏面はいたってシンプルです。

塗装がない部分はアンテナ部分です。

SK+, SK- がスピーカー端子です。

配線はビニル線ではなく、イヤホンのケーブルをばらすと入っているような絶縁被膜が付いた細い線を束ねたようなスピーカーケーブルが使用されています。

スピーカー

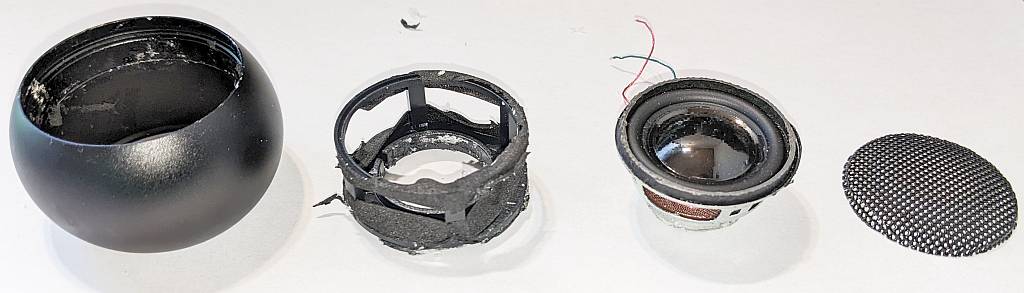

スピーカーは接着剤でガチガチに固められており、常温では外すことができませんでした。

基板に技適が付いていますから、基板からスピーカーケーブルのハンダを取り外し、Li-Poもケースから取り外したうえで(Li-Poを加熱すると爆発します)、外側の金属部筐体を加熱すると接着剤が緩みます。

通常このような作業はドライヤー(ヒートガン)を使うと思いますが、ドライヤーを持っていないため やかん の蓋を裏返しに装着して100℃のホットプレート代わりとしました。

接着剤が緩んだとこで、隙間からマイナスドライバーなどで浮かせて外すことができました。

マグネットの周囲から攻めるとやりやすかったです。

スピーカ部分は、プラスチックのフレームと金属筐体で挟み込むような構造で固定されていました。

隙間は隙間テープと接着剤で塞がれ、実際にボリュームを上げてもビビリ音や空気漏れ音が発生しませんでした。

なかなかコストを掛けられている印象です。

スピーカーユニットは、4Ω 3W Φ35mm です。

内磁型(ボイスコイルの内側に磁石)構造、コーン型ですがコーンとほぼ同サイズのセンターキャップが付いており、正面から見るとドーム型ツィーターのように見えます。

別付けアンプで音を聴いてみると、ソフトドームツィーターのような綺麗な高音を楽しめます。

エッジはゴムかウレタンのように見えます。

指で押してみるとサスペンションが硬めで、エッジの見た目によらずストロークは取れず、別付けアンプでも低音が出ません。

基板に技適マークがついており、アンプ HAA2018 は2Ω負荷に対応していますから、4Ωの低音が出るスピーカーを本体スピーカーと並列にする事ができます。

本体スピーカーは綺麗な高音が鳴りますから、組み合わせる外付けスピーカーは低音重視で高音が伸びないユニット、例えばウーファーユニットを選択すると良いバランスで鳴りそうです。

以上、ダイソー700円スピーカー(コンパクト高音質 LBS0003)の調査でした。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

Sponsored Link