<回路図と原理>

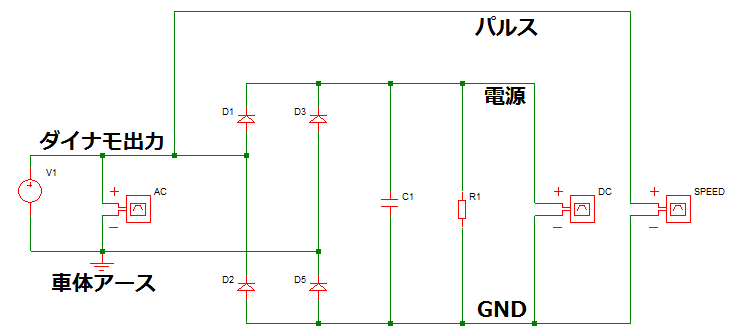

初期型のバイクのメータには「電源・グランド・パルス」の3つの端子があり、パルス入力端子に入る信号の周波数をFVコンバータ(周波数・電圧変換回路)ICにより電圧に変換しメーターを駆動しています。

バイクではロータリーエンコーダによる速度センサが用いられていますが、パルス端子には保護抵抗が内蔵されているため多少の電圧変動があってもよく、ダイナモを半波整流したものをパルス代わりに使用します。

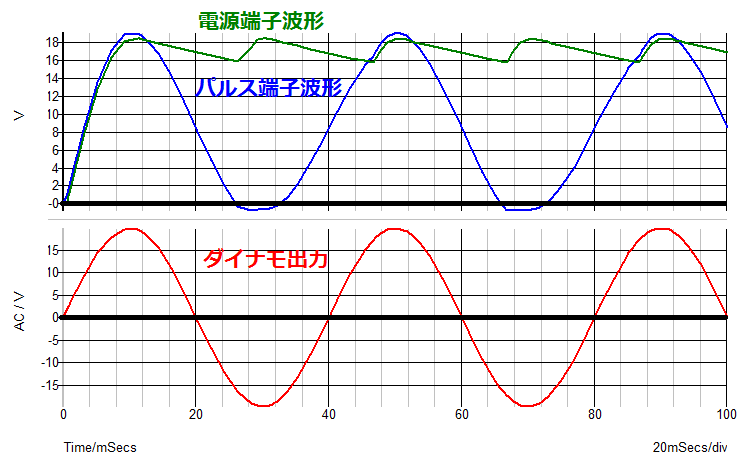

回路図とシミュレーション波形です。

電源端子には整流平滑波形が、パルス端子には半端整流された信号が加わっていることがわかります。

製作時の値は下記の範囲前後でしたらジャンク箱の有り合わせの部品で組んでも動作します。

- ブリッジ整流器 : 連続整流電流1A以上、定格逆電圧50V以上、一般電源整流用

- 電解コンデンサ : 耐圧50V以上(スピードを出さなければ25V以上で可)、容量470μF以上(ブロックダイナモならば100μF以上で可)

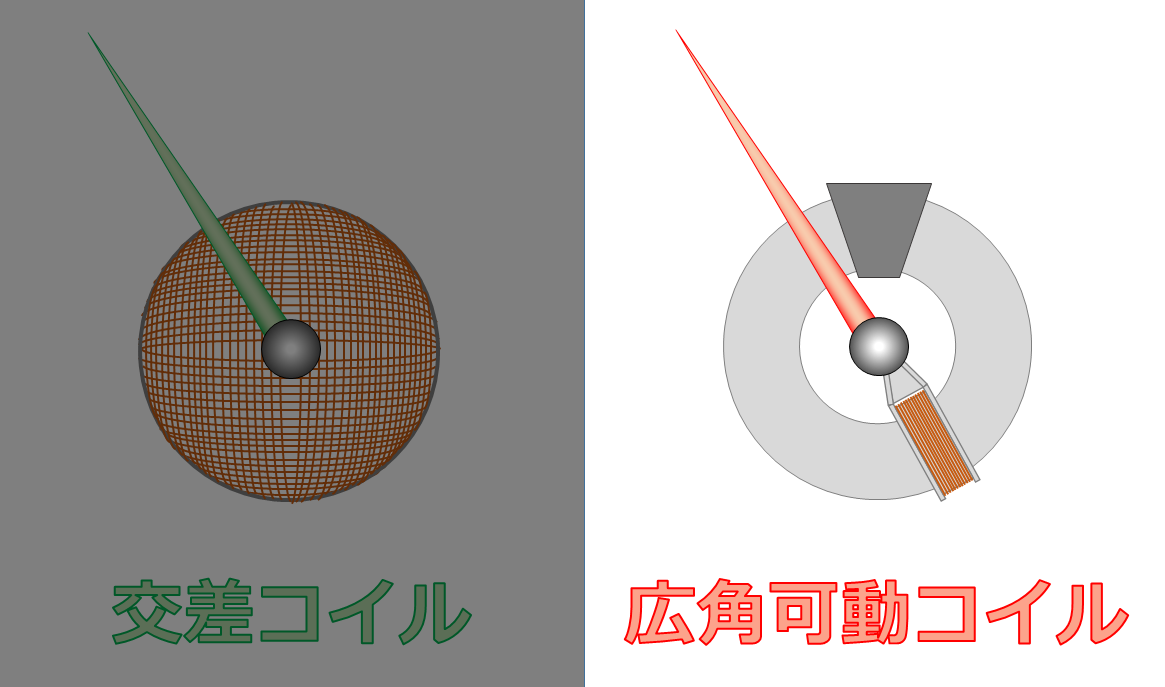

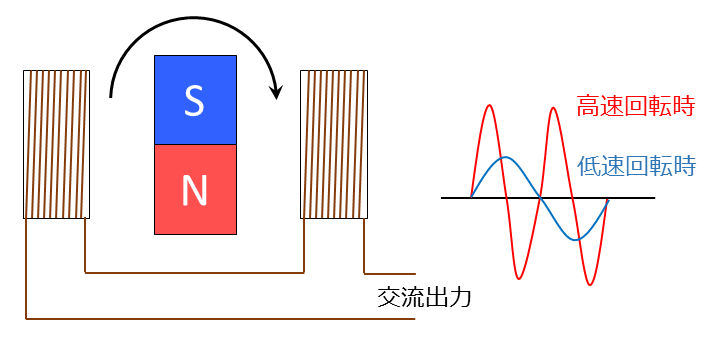

次にライト用ダイナモがスピードセンサー兼用で使用できる原理を説明します。交差コイル版のほうに詳細は書いてありますので簡単に申しますと、「図のような構造になっているためライト用ダイナモの発電周波数はダイナモの回転速度に比例し、そのダイナモの回転速度は自転車の速度に比例するため、発電周波数を測定すれば自転車の速度が分かるから」ということになります。

次にライト用ダイナモがスピードセンサー兼用で使用できる原理を説明します。交差コイル版のほうに詳細は書いてありますので簡単に申しますと、「図のような構造になっているためライト用ダイナモの発電周波数はダイナモの回転速度に比例し、そのダイナモの回転速度は自転車の速度に比例するため、発電周波数を測定すれば自転車の速度が分かるから」ということになります。

ダイナモからの電源の取り出し方は、2線式の場合はそれぞれ分岐、1線式の場合は片方は線を分岐しもう片方は車体アースから取ります。詳細はこちらをご覧ください。

※リンク先の自転車発電の記事では充電する関係で倍電圧整流となっておりますが、スピードメーター直結の場合高速走行時にICが過電圧で壊れますので、回路図のようにブリッジ整流としてください。