1、スピーカー内蔵カーラジオを入手

今回入手した物は、1世代前のスズキ自動車製商用車(エブリィ・キャリィ)向けのラジオです。商品説明には「DA64V」という車種から取り外したとのことでした。

今回入手した物は、1世代前のスズキ自動車製商用車(エブリィ・キャリィ)向けのラジオです。商品説明には「DA64V」という車種から取り外したとのことでした。現行モデルより見た目が良いのですがメーカー(SANYO)がなくなってしまったためか、結構値段がついています。三洋の「LA」で始まるオーディオアンプの、パワフルでスピード感のある音好きだったのにな・・・。もちろんこのラジオも「LA」のアンプが載ってます。

ヤフオクでは「オークション > 自動車、オートバイ > カーオーディオ > チューナー」とカテゴリを選び、中古でフィルタをかけるとスピーカー内蔵ラジオが見つかります。

ちなみにレトロなカッコいいカーラジオも出てきますが、FMが聴けるレトロラジオは下手すると1万円を超えてきます。

使える機種を探す際のポイントとしては以下があげらます。

- FMが聴けること

- まず何と言ってもこれでしょう。同じ見た目でモデルチェンジ前のAM専用の機種が出品されていますので、十分注意する必要があります。例えば今回購入したラジオと同じ見た目で、「FM/AM」ボタンが「時刻合わせ」になっているモデルが出品されています。

- スピーカが前向きについていること

- スピーカー内蔵ラジオには、スピーカーの取り付け方が2種類あります。以前使用していた物は下向き取り付けのラジオで、奥行きが大きく音もこもっていましたが、今回のラジオは前向きスピーカーのため薄くて音も大変クリアです。分かりにくいので図で示します。

Sponsored Link

2、まずは電源を接続

といってもスピーカー内蔵なので端子は非常に少なく単純明快です。テスターの抵抗レンジを使ってグランドを見つければ、あとは片方がBATT(常時電源・バックアップ電源)、もう片方がACC(アクセサリー電源・イグニッション電源)ですので、適当な12Vの電源をつなぎます。自分の場合は鉛蓄電池やACアダプターを使用しています。

といってもスピーカー内蔵なので端子は非常に少なく単純明快です。テスターの抵抗レンジを使ってグランドを見つければ、あとは片方がBATT(常時電源・バックアップ電源)、もう片方がACC(アクセサリー電源・イグニッション電源)ですので、適当な12Vの電源をつなぎます。自分の場合は鉛蓄電池やACアダプターを使用しています。アンテナは、秋葉で売っているカーラジオコネクターで接続します。ない場合はアンテナ端子の中心の端子に針金を突っ込んでクリップコードで挟めば、強電界地域ならば受信可能です。

今回、電源の配線は直接ケーブルをはんだ付けしました。

今回、電源の配線は直接ケーブルをはんだ付けしました。早速FMを聴いてみて、まず低音が出てくることに驚きました。同じくらいのサイズのスピーカーがついたPC用スピーカーや小型液晶TVのスッカスカの音とは全然違います。金属製エンクロージャーの効果でしょうか。

ただ、高域が思ったよりクリアに出てこない・・・。なぜだ?あれ、よく聞くとローパスフィルタを通したような音だ・・・。

3、いよいよ分解

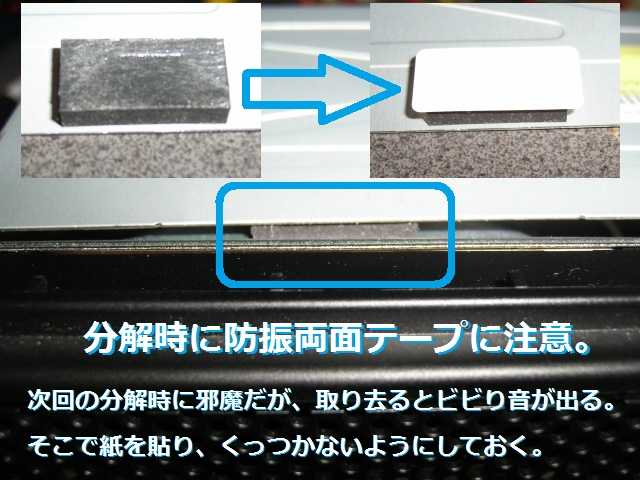

カーステと同じ感覚で側面と背面のネジを外し、かみ合わせ部分にマイナスドライバーを突っ込んで上蓋を・・・あれ、開かない! と思ったら防振両面テープでスピーカーと上蓋がくっついていました。

カーステと同じ感覚で側面と背面のネジを外し、かみ合わせ部分にマイナスドライバーを突っ込んで上蓋を・・・あれ、開かない! と思ったら防振両面テープでスピーカーと上蓋がくっついていました。力ずくで開けると上蓋が曲がりそうであったため、隙間からマイナスドライバーを突っ込んで慎重にテープをはがし、何とか上蓋が開きました。

この先また分解する時を考えてテープは取り去ってしまいたいところですが、構造上取り去ったらビビり音が出ること必至なため、紙を貼ってくっつかないないようにしておきました。

フロントパネルは横のネジを取り外し、音量つまみも取り外すとパネルが外せます。

フロントパネルは横のネジを取り外し、音量つまみも取り外すとパネルが外せます。音量つまみのはめ込みは結構固いため、ティッシュを巻いて傷をつけないようにしたうえでペンチで外しました。

パネルはマイナスドライバーを使ってはめ込みを外していくのですが、爪を折らないように注意します。

スピーカーに配線ははんだ付けされているため外れません。操作パネルの配線はコネクタになっているため取り外し可能です。

簡単に内部を調べてみました。

まずは電源。この機種はACC電源からアンプの電源をとっているようです。カーオーディオを家庭で使う際はBATTかACCかどちらがオーディオ回路の電源か調べておく必要があります。オーディオ回路側の電源には電流に耐えられるケーブルを使う必要があり、また必要に応じてノイズフィルタを入れる等の高音質化対策をするためです。

次にIC類。チューナー部分はLA1776が別基板にモジュール化されていました。アンプはLA4425、制御は専用LSIです。

なおアンプの電源制御は特にスタンバイモード制御等はなく、スイッチ付ボリウムから直結です。

スピーカーは、よく廉価なパソコン用スピーカーに使われている物と同じサイズの長丸スピーカーですが、パソコン用スピーカーの物と比較し磁石がしっかりしている印象を受けました。エッジもやわらかめで音量を上げると勢いよく振動板が動きます。一応は低音再生を考えたスピーカーが使用されているようです。

このスピーカー、きちんと設計した木のエンクロージャーに入れたらよい音で鳴りそうです。

4、余計なフィルタを取っ払って高音質化

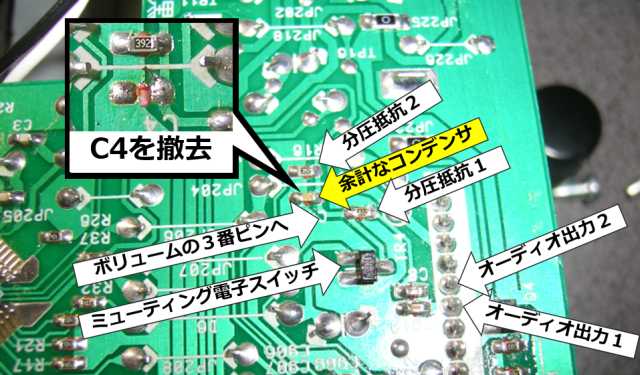

FMを聴いた際にどうもこもった音だったため、固定イコライザを疑って回路を追っかけてみるとビンゴ。

FMを聴いた際にどうもこもった音だったため、固定イコライザを疑って回路を追っかけてみるとビンゴ。予想通りハイカットフィルタが入っていました。高域を下げて相対的に低音が出ているように聴かせるためなのか、長距離走行する商用車向けのためソフトな音質にしているのか・・・。

いずれにせよオーディオ再生には不適切なため撤去します。

ハンダでコンデンサを取り外し、再びFMを聴いてみると・・・音質が劇的に改善しました!って本来のFM放送の音質になっただけなんですが・・・。

回路図で示すとわかりやすいです。

回路図で示すとわかりやすいです。「分圧抵抗1」と「C4」が一次ハイカットフィルタになっています。

C4を撤去すると、純粋な分圧回路になります。

ちなみに図中に「オーディオ出力2」というのがありますが、ラジオの回路では使用されていません。ではなぜ発見したかといいますと・・・

使用されているチューナーIC(LA1776)をgoogle検索したところFMステレオ対応のカーステレオ用チューナーICであったため、「このチューナーモジュールは乗用車用のカーステと共通部品なのでは?」と考えました。そこで、別のアンプとカップリングコンデンサを用意して端子を探ってみたところ、音声出力端子ピン(音声出力1)の隣のピン(どこにも配線されていない)から音声が出力されていることがわかりました。

予想通り乗用車用カーステと共通部品だったようです。ただし、設定がモノラルに固定されているようで、ローカル局を受信してもステレオにはなっていませんでした。

今回はモノラルラジオとして使用しますのでステ・モノ切り替えについてはそれ以上特に探りませんでしたが、クルマで使用されている方は内蔵スピーカーを左にし、ダッシュボードにスピーカーを増設して右にすればステレオ化できそうです。(とペーパードライバーの勝手な妄想)

5、AUX(外部ライン入力)端子の取り付け

いよいよメイン改造です!FMトランスミッターを使ってもよいのですが、やはり音質は直結が一番です。

いよいよメイン改造です!FMトランスミッターを使ってもよいのですが、やはり音質は直結が一番です。それでは改造手順を紹介します。

改造に必要なスイッチ付イヤホン端子です。グレードにもよりますが、アキバで100円程度で買えます。

なぜスイッチ付かというと、ラジオとラインを切り替えるためです。オーディオケーブルを挿入するとライン、取り外すとラジオになります。

オーディオケーブルを差しっぱなしにしたい方、もしくはRCA端子等のスイッチ付端子が入手しづらい端子を使いたい方はトグルスイッチも用意してください。

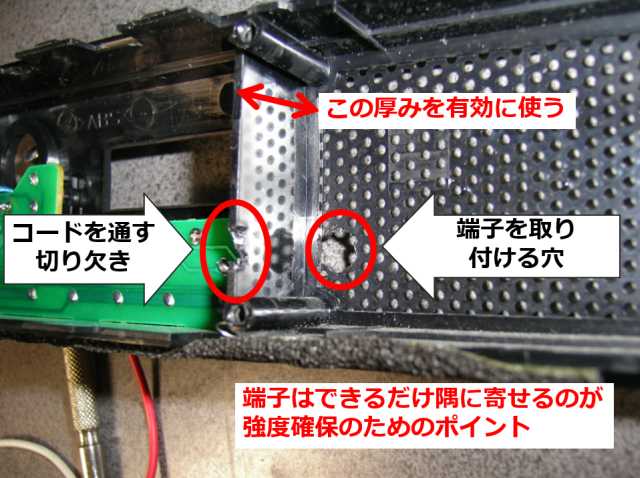

次に端子の取り付け場所ですが、スペース的にスピーカーの部分しかありません。スピーカーとネットとの間に厚みがありますので、ここに収めることにします。

次に端子の取り付け場所ですが、スペース的にスピーカーの部分しかありません。スピーカーとネットとの間に厚みがありますので、ここに収めることにします。オーディオケーブルが引っ張られた時の強度を確保するため、なるべく隅に寄せてドリルで取り付け孔をあけます。

ネットの真ん中等、完全に網の部分に開けてしまうと、ケーブルが引っ張られた際に割れる可能性があります。

ケーブルを通す穴はニッパーでプラスチックを切り欠きます。その際、必要以上に大きな切り欠きにすると空気が漏れ、音質劣化の原因になりますの注意が必要です。

穴をあけたら次は端子を取り付けます。端子にビニル線をはんだ付けし、付属のネジで固定します。

穴をあけたら次は端子を取り付けます。端子にビニル線をはんだ付けし、付属のネジで固定します。ケーブルがスピーカーの振動板に接触するとビビり音が出るため、切り欠きに収まるようにしっかりと曲げておきます。

まずはアンプの型名を検索し、入力ピンがボリュームの2番へつながっているか確認します。

まずはアンプの型名を検索し、入力ピンがボリュームの2番へつながっているか確認します。今回は音声信号の電圧を直接ボリュームで可変する素直な配線であったため、ボリューム部分にAUXを割り込ませることにします。

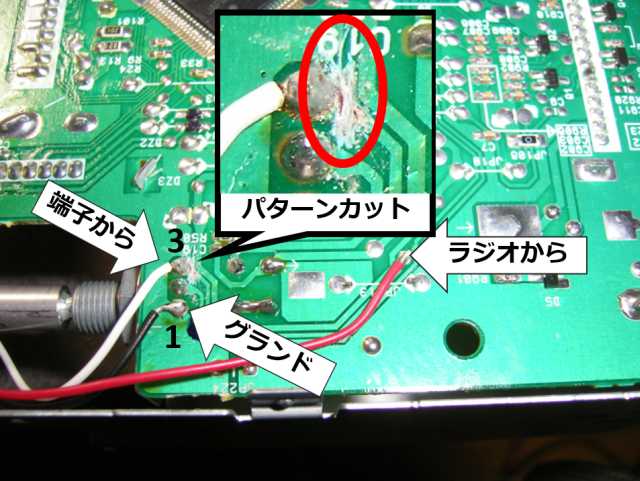

基板側の配線は、ラジオ側からボリュームの3番ピンへつながるパターンをカットし、ラジオ側を端子のスイッチ入力へ、3番ピンを端子の出力へ接続します。

ノイズの低減のためグラウンドはテキトーなところへつなぐのではなく、ボリウムの1番ピンへ接続します。

ラジオ側からの信号も、強度確保のためできるだけパターンの太くなっている部分にはんだ付けします。

機種により、もし間に電子ボリュームICが設けられていたり、アンプICに電子ボリューム機能が付いてオーディオとボリュームの配線が別になっていたりする場合は、

ボリュームの3番ピンではなく、電子ボリュームやアンプの音声入力部をパターンカットして配線して下さい。

スイッチ付端子を使わない場合は、端子からの信号とラジオからの信号を切り替えらるスイッチを設け、スイッチの出力を3番ピンへ配線してください。

文字だけですとわかりづらいため、最後に回路図を示しておきます。

文字だけですとわかりづらいため、最後に回路図を示しておきます。非常に単純な配線を追加するだけで、AUX機能が使えるようになります。

【宣伝】AUXにスマホナビ・ポータブルナビを繋ぎたい方にお勧め

オーディオ一体ナビのようにラジオに案内が割込みます!

ご紹介したAUX回路は、従来のAUXの考え方を踏襲しており、ラジオと排他切り替えになっています。つまり、ラジオを聴きながらスマホナビ音声を同時に出力することはできません。

そこで、オーディオ一体型カーナビのように、音声案内が入るとラジオの音量を自動で下げてラジオ音声にスマホナビが割り込む回路を製作しました。

ラジオとスマホナビの音声が同時に聴ける優先割込みAUX回路

Sponsored Link

奥行きが短いため、写真のようにセカンドスクリーンの下に置き、ピンプラグ・ミニプラグ変換ケーブルで秋月のUSBDACを接続するとPCオーディオにもなります。

奥行きが短いため、写真のようにセカンドスクリーンの下に置き、ピンプラグ・ミニプラグ変換ケーブルで秋月のUSBDACを接続するとPCオーディオにもなります。ただし、モノラル入力のため、ステレオ・モノラル変換アダプタを通しています。

設定で重低音より少し高めの周波数をガッツリとブーストしてあげると、良い感じの音質になります。

以前解体屋で軽トラのスピーカー内蔵カーラジオを購入し、自転車に取り付けるべくいろいろいじっていたのですが、やはりAM専用では物足りないため結局ジャンク箱行きになりました。

以前解体屋で軽トラのスピーカー内蔵カーラジオを購入し、自転車に取り付けるべくいろいろいじっていたのですが、やはりAM専用では物足りないため結局ジャンク箱行きになりました。